Siegfried Gerstle

Foto: Kennkartenantrag 1938/39 Siegfried Gerstle (Quelle: Stadtarchiv München, DE-1992-KKA-A-0014-a)

Geboren am 24. Mai 1864 in Steppach, Landkreis Augsburg

Gestorben am 5. Januar 1939 in München

Herkunft und Familie

Siegfried Gerstle, geboren am 24. Mai 1864 in Steppach bei Augsburg, war das jüngste Kind des Kaufmanns Abraham Gerstle (1815-1891) und seiner Frau Amalie, geborene Micheler (1822-1886). Die Beiden hatten 1853 geheiratet. Der Vater betrieb ein Geschäft „En gros Woll-, Baumwoll- und Leinewaare, en detail Confection, Tuch- und Seidenwaaren). Siegfried Gerstle hatte vier ältere Geschwister, die auch alle in Steppach geboren wurden:

Gerson Gerstle, geboren am 2. September 1854,

Therese Gerstle, verheiratete Schweizer, geboren am 13. November 1856,

Max Gerstle, geboren am 21. April 1859 und

Sara Gerstle, verheiratete Erlanger, geboren am 5. September 1860.

1870 zog die Familie in das nahegelegene Augsburg. In den Augsburger Neuesten Nachrichten vom 17. Mai 1870 teilte der Vater die Geschäftsverlegung von Steppach nach Augsburg, in die Jakoberstraße G Nr. 7, mit. Zunächst wohl zur „Untermiete“, da vermerkt wurde „bei Schneidermeister Merkle“. 1877 wurden neue Geschäftsräume am Eiermarkt D 15 in Augsburg bezogen.

In Augsburg besuchte Siegfried Gerstle die Königliche Studienanstalt bei St. Anna (heute Gymnasium bei St. Anna). Er ist dort in den Jahresberichten von 1874/75 bis 1882/83 zu finden.

Währenddessen geht die Firma seines Vaters 1882 auf seine älteren Brüder Gerson und Max Gerstle über. Sie waren nun als Inhaber im Handelsregister eingetragen. Zum 1. September 1889 wurde die Firma nach München verlegt. Die Firma Gerstle übernahm das im Thal 56 ansässige „Baumwolle-, Wolle-, Weiss- und Kurzwaarengeschäft en gros und en detail August Kreuzer“. 1895 geben sie den „en detail“ (Einzelhandel) auf und betätigten sich fortan nur als Großhändler.

Der Vater, Abraham Gerstle, verstarb am 5. Dezember 1891 in München. Die Mutter Amalie war schon 1886 gestorben und wurde noch in Augsburg beigesetzt.

Von Siegfried Gerstle wissen wir über die Zeit zwischen Schulabschluss und Anmeldung in München zum 1. Januar 1894 wenig.

Münchner Neueste Nachrichten vom 22. September 1889

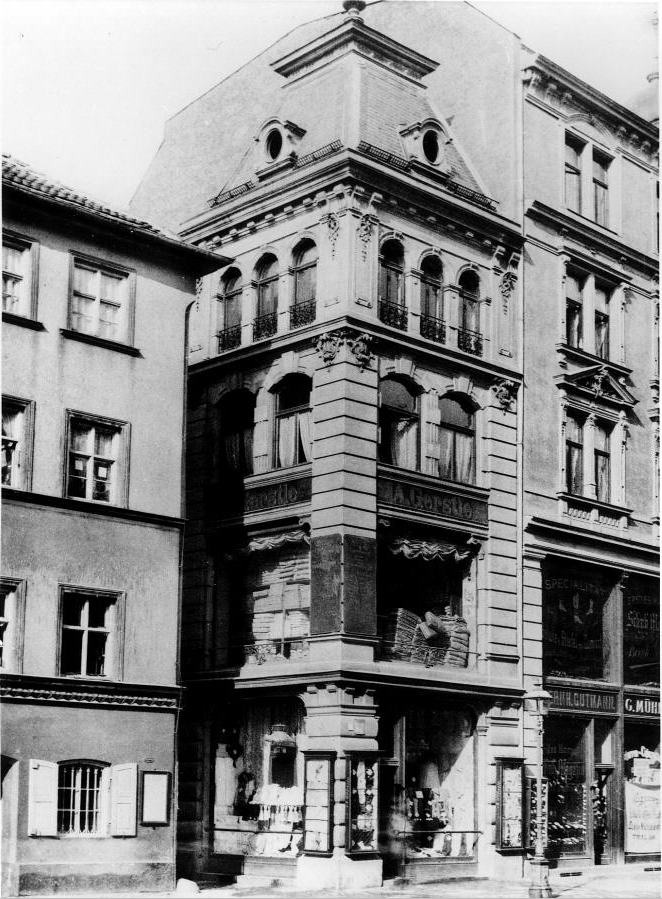

Bild: Kaufhaus von A. Gerstle um 1894 im Tal 56 (Stadtarchiv München, Signatur C1894263)

München

Um 1904 gab es Veränderungen im Familienunternehmen. Die Wege seiner Brüder Gerson und Max, die das Familienunternehmen übernommen hatten, trennten sich. Die Gründe sind nicht bekannt. Max Gerstle zog mit seiner Familie nach Berlin und übernahm mit Josef Schoengut die Firma „J. Brummer Nachf. Gerstle & Schoengut – Pompadours- und Gürtelfabrik“.

Zum 1. Januar 1921 beteiligte Gerson Gerstle, der inzwischen Alleininhaber der Firma war, seinen Bruder Siegfried und seinen Sohn Arthur an der Firma.

Der alleinstehende Siegfried Gerstle scheint keine eigene Wohnung gehabt zu haben. Bei seinen verschiedenen Meldeadressen in München war in der Regel der Name des Mieters angegeben, bei dem er wohnte.

Im August 1932 zog Siegfried Gerstle in die Schubertstraße 4/II zum Ehepaar Isidor und Alice Neuburger. Als das Ehepaar im März 1937 in die Elisabethstraße 30/I umzog, meldete er sich auch dorthin um.

Zeit im Nationalsozialismus

Mit der „Machtübernahme“ durch die Nationalsozialisten änderte sich das Leben der jüdischen Familien grundlegend. Für jüdische Unternehmer wurde die Lage zunehmend schwieriger und der Druck sie vom Wirtschafts- und Arbeitsleben auszuschließen stieg ständig. Mit der Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben (RGBl. 1938 I, S. 1580) vom 12. November 1938 wurde Juden der Betrieb von Einzelhandelsverkaufsstellen sowie die selbständige Führung eines Handwerksbetriebs, mit Wirkung zum Jahresende 1938, untersagt. Das betraf auch das Unternehmen, das er zusammen mit seinem Neffen Arthur Gerstle führte. Ende Juli 1938 wurde die Firma Gerson Gerstle, die er zusammen mit seinem Neffen Arthur Gerstle betrieb, handelsrechtlich gelöscht. Fortan musste er von seinen Ersparnissen leben.

Siegfried Gerstle hatte sich für seinen Lebensabend etwas zusammengespart. Mit einer willkürlichen Sonderabgabe, die Judenvermögensabgabe – im Amtsdeutsch JUVA genannt - hatte man sich ab November 1938 am Vermögen deutscher Juden bereichert. Siegfried Gerstle musste 22.250 RM, das waren 20% seines Gesamtvermögens, hierfür abgeben. Es ist unklar, ob er das noch mitbekommen hat, da er am 5. Januar 1939 im Israelitischen Krankenheim in München verstarb. Zu seinem Alleinerben hatte er seinen Neffen und Geschäftspartner Arthur Gerstle benannt.

Der folgende Ausschnitt stammt aus dem „Verzeichnis der gewerbepolizeilich gemeldeten jüdischen Gewerbetreibenden in München“. Am 2. März 1937 gab das Gewerbeamt der Stadt München bekannt, dass man mit der Erstellung einer „Juden- und Ausländerkartei“ begonnen habe. Laufende Gewerbekarten wurden gekennzeichnet, dann aussortiert und zu einer „Gewerbekartei Juden“ zusammengefasst. Auf dieser Basis wurde dann das vorliegende 1.750 Namen umfassende Verzeichnis erstellt, in dem man auch die Firma Gerstle finden kann. Als in der „Reichskristallnacht“ jüdische Geschäfte demoliert, gebrandschatzt und geplündert wurden, „bewährte“ sich dieses Verzeichnis in den Händen der Täter.

Bild: BayHStA, WB I a 2019 Verzeichnis der gemeldeten jüdischen Gewerbetreibenden in München 1938

Gedenken/Erinnern

Bild: Kulturreferat der Landeshauptstadt München, Foto Jonas Nefzger

Die letzte Ruhestätte von Siegfried Gerstle befindet sich auf dem Neuen Israelitischen Friedhof in München.

Seit dem 22. Oktober 2025 gibt es für Siegfried Gerstle und weitere Bewohner des Hauses in der Elisabethstraße 30 in München-Schwabing ein Erinnerungszeichen.

Schicksal der Familienangehörigen

Gerson Gerstle verstarb am 22. November 1932 in München. Er hatte 1882 Rosa Levi geheiratet (geb. am 26. August 1860 in Hechingen, gestorben am 25. August 1919 in München). Das Paar hatte fünf Kinder: Marie, Benno, Hermann, Arthur und Max. Ihr Sohn Max fiel 1917 im 1. Weltkrieg und Sohn Hermann verstarb 1936 in München. Marie, Benno und Arthur konnten emigrieren – nach England, Uruguay und in die USA - und überlebten so. Durch die Flucht waren sie jedoch in alle Welt verstreut.

Max Gerstle heiratete Rikka Guggenheim. Das Paar hatte mindestens drei Kinder. Um 1904 verzog die Familie nach Berlin. Rikka Gerstle verstarb 1927 und ihr Mann Max am 22. Dezember 1929 in Berlin.

Siegfried Gerstles Schwester Therese heiratete den Kaufmann Ferdinand Schweizer. Sie verstarb am 7. Oktober 1934 in München. Das Paar hatte drei Kinder: Berthold (1879-1933), Auguste (1881-1931) und Gustav (1885-1933). Therese Schweizer führte seit 1899 - nach dem Tod des Ehemannes - das von ihm 1878 gegründete Schnitt- und Modewarengeschäft "Ferdinand Schweizer" in der Ludwigstraße 14/16, in Ingolstadt. 1910 übergab sie das Geschäft an ihren Sohn Berthold.

Die Schwester Sara Gerstle hatte 1892 in München Max Erlanger (geboren am 11. November 1863 in Buchau) geheiratet. Max Erlanger nahm sich am 22. März 1941, im Alter von 77 Jahren, das Leben. Sara Erlanger wurde 81-jährig mit dem Transport XII/1 am 19. August 1942 von Frankfurt/Main nach Theresienstadt deportiert. Dort verstarb sie kurze Zeit später, am 31. Oktober 1942.

Siegfried Gerstles Neffe Arthur überlebte. Arthur Gerstle wohnte ab Januar 1890 in München. Am 4. September 1921 hatte er in Bamberg Josefine Lehmann (geboren am 1. Mai 1898 in Bamberg) geheiratet. Das Paar hatte eine Tochter, Eleonore, die am 19. September 1922 in München geboren wurde. Im Sommer 1938 bemühte sich die Familie, die für eine Emigration notwendigen Papiere zu beschaffen und im Oktober 1938 konnten sie dann in die USA emigrieren. In New York konnte Arthur Gerstle nicht so recht „Fuß fassen“. Seine Englisch-Kenntnisse waren nicht all zu umfangreich und er kannte die Gepflogenheiten des Handels in den USA nicht. So musste er als Lederstanzer in einer Fabrik arbeiten. Arthur verstarb am 13. Dezember 1946 in New York, USA.

Text und Recherche

Stefan Dickas

Quellen:

Bayerisches Hauptstaatsarchiv, LEA 13118 und LEA 13137.

Stadtarchiv Augsburg, Meldebogen zu Abraham Gerstle.

Stadtarchiv Augsburg, Meldebogen zu Gerson Gerstle.

Staatsarchiv München, Bestand Polizeidirektion München 12673 und WB I N 815.

Stadtarchiv München, Standesamt, Sterberegister 1939, Standesamt München III, Urkunde 64.

Onlinequellen:

Biografisches Gedenkbuch der Münchner Juden 1933-1945: https://gedenkbuch.muenchen.de/ Eintrag zu Siegfried Gerstle und Therese Schweitzer, geb. Gerstle. https://gedenkbuch.muenchen.de/index.php?id=gedenkbuch_link&gid=6391 https://gedenkbuch.muenchen.de/index.php?id=gedenkbuch_link&gid=11805.

www.digiale-sammlungen.de hier verschiedene Jahresberichte der Königliche Studienanstalt bei St. Anna (Augsburg).

https://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/suchinfo.aspx Stadtarchiv München, DE-1992-KKA-A-0014-a, Antrag auf Ausstellung einer Kennkarte.

https://digipress.digitale-sammlungen.de/ hier Augsburger Neueste Nachrichten vom 17.5.1870 und 11.3.1877, Bayerische Handelszeitung vom 22.4.1876, Münchener Neueste Nachrichten vom 22.9.1889 und 5.11.1889, zuletzt aufgerufen am 12.1.2025.

Deutsches Zeitungsportal, www.deutsche-digitale-bibliothek.de hier Deutscher Reichsanzeiger und Preußischer Staatsanzeiger vom 26.1.1921, zuletzt aufgerufen am 25.2.2025.

Gräberverzeichnis Jüdischer Friedhof Augsburg Haunstetter Straße, Eintrag zu Amalie Gerstle, geb. Micheler https://alemannia-judaica.de/images/Images%20302/CEM-AUG-GRAVELIST-GERMAN.pdf.

https://www.statistik-des-holocaust.de/TT420818-11.jpg Transportliste Sara Erlanger, geb. Gerstle.

www.ancestry.de: Sterbeurkunde Max Gerstle aus Steppach https://www.ancestry.de/search/collections/2958/records/6370790?tid=&pid=&queryId=a07c4bd1-662e-43c7-ae84-ea9564036908&_phsrc=78&_phstart=successSource.

https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/showArchivalDescriptionDetails.action?archivalDescriptionId=5635174&executionId=I2o3CXa8Qm zu Sara und Max Erlanger.

https://www.ancestry.de/search/collections/7488/records/24035460.

https://www.ancestry.de/search/collections/2280/records/6403717#.

New York, USA, bundesstaatliche und föderale Einbürgerungsregister, 1794-1943 - Ancestry.de.

https://arcinsys.hessen.de/ diverse Treffer zu Max Erlanger und seiner Ehefrau Sara, geb. Gerstle.

https://www.shoah-memorial-frankfurt.de Einträge zu Max und Sara Erlanger, geb. Gerstle.

Literatur:

Selig, Wolfram: „Arisierung“ in München – Die Vernichtung jüdischer Existenzen 1937 – 1939, Metropol Verlag 2004.