Fritz Bach

Fritz Bach, 1932

Foto privat, aus: H. Bernheim, History of my life

Geboren am 13. November 1897 in Augsburg

Gestorben am 13. Februar 1995 in Southgate, Michigan, USA

Herkunft und Werdegang

Fritz Bach wurde am 13. November 1897 als zweites Kind der Eheleute Max und Mathilde Bach in Augsburg geboren. Die Vorfahren väterlicherseits stammten aus Altenstadt an der Iller und Ulm und die Mutter, eine geborene Frankfurter, aus Stuttgart. Er hatte fünf Geschwister: Johanna, Albert, Marie, Heinrich und Leopold. Die beiden jüngsten Brüder, offenbar Zwillinge, weil sie das gleiche Geburtsjahr hatten, starben sechs Wochen nach der Geburt.

Mathilde Bach mit ihren Kindern (von links nach rechts): Fritz, Johanna, Albert und Marie, Augsburg 1902

Foto privat, aus: H. Bernheim, History of my life

Prinzregentenstraße in Augsburg. Hier wohnte die Familie Bach von 1902 bis 1930

Foto privat, aus: H. Bernheim, History of my life

Familie Bach bei einem Ausflug zur Zugspitze, Ostern 1937

Foto privat, aus: E. Philipp, Gerettet

von links: Hannelore Bach, Adolph Bernheim, Fritz Bach, Johanna Bernheim, geb. Bach, 1938

Foto privat, aus: E. Philipp, Gerettet

Der Vater Max Bach hatte eine gutgehende Häute-Großhandlung. Die Familie gehörte zur oberen Mittelschicht in Augsburg, sie war nicht nur wirtschaftlich erfolgreich, sondern auch gesellschaftlich integriert. Sie wohnten in der „besseren“ Wohngegend Augsburgs, der Prinzregentenstraße, einem gründerzeitlichen Neubauviertel im Zentrum der Stadt. Allen vier Kindern ermöglichten die Eltern eine höhere Schulbildung, ihre musikalische Ausbildung wurde gefördert, auch die Töchter konnten studieren und einen Beruf ergreifen. Die älteste Tochter machte auch den Führerschein, was für damalige Verhältnisse nicht üblich war.

Fritz Bach besuchte nach der Volksschule das Augsburger Realgymnasium und begann nach der Mittleren Reife 1913 eine Lehre bei der Deutschen Bank in Augsburg. Seine Militärzeit leistete er 1918/19 bei der Bayerischen Fußartillerie in München ab und kehrte dann in die Augsburger Bank zurück. Diese schickte den jungen Mann zur beruflichen Weiterbildung in ihre Zentrale nach Berlin. Nach drei Jahren in der Reichshauptstadt bot ihm die Bank 1923 eine Stelle mit Prokura in München an.

Das Leben der Familie Bach in München vor der Nazi-Diktatur

Fritz Bach nahm das Angebot gerne an, weil er auf diese Weise wieder nach Süddeutschland zurückkehren konnte. 1925/26 arbeitete er für ein Jahr in der Buntweberei seines Schwagers Adolph Bernheim, dem Ehemann seiner Schwester Johanna, in der Nähe von Reutlingen, um Erfahrung in der Geschäftsführung zu sammeln, da sich abzeichnete, dass er das Textilgroß- und Einzelhandelsgeschäft seines kinderlosen Onkels Bernhard Bach in München übernehmen konnte. Nach dem Einführungsjahr beim Schwager trat er 1926 als Teilhaber in das Geschäft des Onkels ein. 1931 überschrieb ihm der Onkel die Firma. Im gleichen Jahr heiratete er Lotte Alex, eine protestantische junge Frau aus seinem Freundeskreis. Sie stammte aus dem Rheinland und wurde am 21. April 1907 als Tochter von Kurt und Paula Alex in Vohwinkel geboren.

Am 3. August 1931 kam die Tochter von Fritz und Lotte Bach auf die Welt. Die Eltern ließen sie auf den Namen Hannelore evangelisch taufen. In der Goethestraße 72 richtete sich die junge Familie eine schöne große Wohnung ein. Das vom Onkel übernommene Geschäft florierte. Neben zwei Angestellten half auch Lotte Bach im Lager und Büro mit, während Fritz Bach die weit verstreute Kundschaft auf dem Land mit dem Auto belieferte. Er war als ehrlicher und freundlicher Geschäftsmann geschätzt. An den Wochenenden ging er mit seiner Familie zum Wandern in die Bayerischen Berge.

Verfolgung und Flucht von Fritz Bach aus Nazi-Deutschland

Seit der „Machtübertragung“ an die Nationalsozialisten im Januar 1933 wurde das Leben der jüdischen Mitbürger im Deutschen Reich zunehmend beklemmender: die christlichen Freunde mieden Fritz Bach immer offensichtlicher, sein Geschäft litt unter der fortwährenden antijüdischen Propaganda. Im April 1938 wurde er aufgefordert, dem Finanzamt einen Vermögensnachweis vorzulegen. Im September musste er gemäß der Zweiten Verordnung zum Namensänderungsgesetz vom 17. August 1938 seinen Namen in Fritz Israel Bach ändern. Das Einwohnermeldeamt zog seinen Reisepass vorübergehend ein, um es mit einer Reisebeschränkung auf das Inland und mit dem obligatorischen „J“ für Jude zu kennzeichnen, im Oktober 1938 wurde ihm der Reisepass endgültig abgenommen.

Am 10. November 1938, in der „Reichskristallnacht“, brach das Unheil mit voller Wucht über die Familie herein. Fritz Bach wurde frühmorgens in seiner Wohnung verhaftet. „Ich habe heute noch das laute Schreien und Klagen meiner Mutter im Ohr, als sie meinen Vater abholten“, erinnerte sich die Tochter Hannelore in einem 1994 aufgezeichneten Gespräch (zitiert aus: Eleonore Philipp, Gerettet, S. 15). Im Zuge der „Reichskristallnacht“, die ihresgleichen in der Geschichte sucht, in der sich der „Volkszorn“ ungehemmt entladen durfte, ließ die Gestapo 26.000 jüdische Männer verhaften - nicht einer von ihnen hatte sich eines Vergehens schuldig gemacht. Zu den 10.911 verhafteten Juden, die nach dieser Nacht ins KZ Dachau verschleppt wurden, gehörte Fritz Bach. Mit bürokratischem Verwaltungseifer und akribischer Genauigkeit wurden in den Schreibstuben des Konzentrationslagers die Neuzugänge dieser Nacht im Zugangsbuch K.L. Dachau festgehalten: unter der Häftlings-Nummer 19448 ist Fritz Bach eingetragen.

Zugangsbuch Konzentrationslager Dachau

Foto: Arolsen Archives, Signatur 805460002

Entzug des Führerscheins von Fritz Bach am

6. Dezember 1938

Foto: Staatsarchiv München, Polizeidirektion München 11508

Das Zugangsbuch Dachau, in dem folgende Angaben zu den Häftlingen dokumentiert wurden: Häftlingsnummer, Zugangsdatum, Name, Vorname, Häftlingskategorie, Geburtsdatum, Geburtsort, Familienstand, Anzahl der Kinder, Religion, Nationalität, Beruf, Adresse.

Foto: Arolsen Archives,Signatur 805460002

Gesuch von Lotte Bach vom 28. November 1938 an das Polizeipräsidium München

Foto: Staatsarchiv München, Polizeidirektion München 11508

„Das Pogrom hatte zum Ziel, an das Vermögen der Juden heranzukommen und sie dann zum Verlassen Deutschlands zu zwingen. Fritz Bach war klug und vorsichtig genug, sich nicht gegen eine Übereignung des Vermögens zu wehren. Er wusste, dass er dieser Übermacht nichts entgegenzusetzen hatte.“ (zitiert aus: Eleonore Philipp, Gerettet, S. 8)

Gezwungenermaßen unterschrieb er dem in das Konzentrationslager bestellten Notar, dem die Vermögensaufstellung seines „Mandanten“ vorlag, alle Formulare zur Übereignung seines Geschäftes, seines Geldvermögens und seines Autos in den Besitz der NSDAP. Weil er keinen Widerstand leistete, gehörte er zu den wenigen, die in Dachau nicht geschlagen und misshandelt wurden.

In der Zeit der Inhaftierung ihres Mannes in Dachau versuchte Lotte Bach verzweifelt, eine Auswanderungsmöglichkeit für ihn zu organisieren. Am 28. November 1938 schrieb sie an das Münchner Polizeipräsidium:

„Meinem Mann Fritz Bach, geb. 13.11.97 in Augsburg, wurde sein Paß im Okt. 38 von dem hiesigen Paßamt abgenommen, da er Jude ist. Da mein Mann seit dem 10.11.38 im Konzentrationslager Dachau ist, möchte ich hiermit den Antrag stellen, da ich schon das Visum nach Paraguay über Frankreich für meinen Mann in Händen habe zwecks Auswanderung, mir den vom Paßamt beschlagnahmten Paß zurückzugeben, da ich keine Lichtbilder meines Mannes besitze, um einen neuen Paß beantragen zu können.

Mein Gesuch wollen Sie bitte als dringend erachten und mir baldigst Antwort zukommen zu lassen. Ergebenst Frau Lotte Bach, München, Goethestr. 72/0.“

Mit einer begrenzten Gültigkeitsdauer von einem Jahr wurde ihrem Antrag stattgegeben.

Am 5. Dezember 1938 wurde Fritz Bach aus dem Konzentrationslager Dachau mit der Auflage entlassen, sich regelmäßig bei der Gestapo zu melden und „so schnell wie möglich zu verschwinden, es sei denn, er ziehe es vor, wieder ins Konzentrationslager eingeliefert zu werden“, (zitiert aus: Hanna Bernheim, History of my life, S. 125). Hanna Bernheim erschien ihr Bruder nach drei Wochen Konzentrationslager um zehn Jahre gealtert. Einen Tag nach seiner Entlassung musste er der neuesten polizeilichen Anordnung vom 4. Dezember 1938 nachkommend seinen Führerschein abgeben.

Bescheinigung der Auswanderungsabsicht

Foto: Staatsarchiv München, Polizeidirektion München 11508

Anfrage Polizeipräsidium München an die NSDAP Kreisleitung

Foto: Staatsarchiv München, Polizeidirektion München 11508

Bescheinigung zur Ausstellung eines Führungszeugnisses

Foto: Staatsarchiv München, Polizeidirektion München 11508

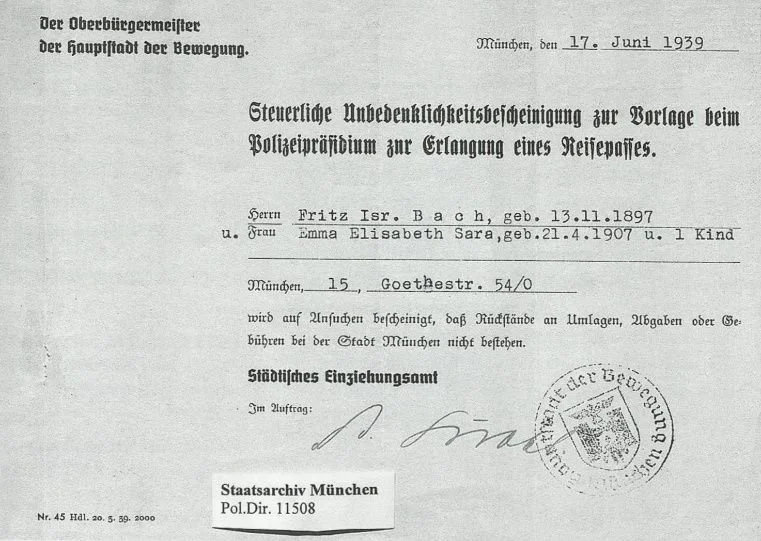

Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung

Foto: Staatsarchiv München, Polizeidirektion München 11508

Für Fritz Bach begann nun ein monatelanger schikanöser Papierkrieg mit den deutschen Ämtern, mit Anträgen, Gesuchen, Erklärungen, Belegen, Stempeln, Gebühren, Sonderzahlungen usw., um die Ausreise-Erlaubnis und den dazu notwendigen Reisepass zu bekommen. Vorsorglich stellte Fritz Bach auch Einwanderungsanträge für Chile und Venezuela, sein eigentliches Ziel war jedoch die USA. Er versuchte von den Geschwistern seiner Frau, die seit 1935 in Amerika lebten, eine Bürgschaft zu bekommen. Die folgende Aufstellung zeigt eine Auswahl aus der Fülle an Papieren und Bescheinigungen, die er beschaffen musste:

- Bescheinigung von der Auswanderer-Beratungsstelle über seine Absichtserklärung zur Auswanderung

- Anfrage des Polizeipräsidiums an die NSDAP Kreisleitung, ob gegen die Ausstellung eines Auslandsreisepasses zwecks Auswanderung politische Bedenken bestehen

- Bescheinigung für die Polizeidirektion München, dass gegen die Ausstellung eines Führungszeugnisses vom steuerlichen Standpunkt aus keine Erinnerung besteht

- Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Städtischen Einziehungsamt zur Vorlage beim Polizeipräsidium zur Erlangung eines Reisepasses

Neben ihrem Kampf um die Auswanderungspapiere mussten Fritz und Lotte Bach auch ihren Haushalt und die schöne Wohnung in der Goethestraße 72 auflösen, weil sie diese nach der Zwangsenteignung nicht mehr bezahlen konnten. Es wurde ihnen ein Zimmer in der Pension Patria in der Goethestraße 54 zugewiesen, wo die Familie auf engstem Raum nur mit dem Notwendigsten für den persönlichen Bedarf ausgestattet, zusammenlebte.

Im Sommer 1939 kam endlich die sehnlichst erwartete Bürgschaft aus Amerika. In letzter Minute konnte Fritz Bach im August 1939 mit 10 Reichsmark in der Tasche mit dem letzten Schiff, das vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges von Rotterdam nach New York ablegte, fliehen. Auf dem Weg nach Rotterdam machte er Zwischenstation in Köln, wo er bei Verwandten seiner Mutter übernachtete. Wenige Stunden, bevor das Schiff ablegte, erfuhr er, dass sein versiegeltes Gepäck nicht angekommen war. Es war an der Grenze aufgebrochen worden - die letzte Schikane, bevor er Deutschland verließ. Ohne Gepäck musste er nun seine weite Reise antreten. Erst Wochen später wurde es ihm nach Amerika nachgeschickt.

Die ältere Schwester seiner Frau nahm ihn in Detroit in ihre Familie auf und unterstützte ihn, bis er Arbeit gefunden hatte und sich selbst versorgen konnte. Sobald es ihm seine existentielle Situation als Emigrant erlaubte, wollte Fritz Bach seine Familie nachkommen lassen - der Kriegsausbruch machte diese Hoffnung zunichte.

Überleben der Ehefrau und Tochter im Dritten Reich

Nachdem ihr Mann geflohen war, zog Lotte Bach mit ihrer Tochter zu ihren Eltern in die Au. Mit Hilfe der Eltern, von Freunden und ehemaligen Kunden ihres Mannes konnte sie sich und ihr Kind durchbringen. „Die Gestapo trat mehrmals an sie heran, sie solle sich von dem Juden scheiden lassen, dann hätten sie und das Kind nichts zu befürchten.“ (zitiert aus: Eleonore Philipp, Gerettet, S. 20). Diese Option kam für sie nicht in Frage. Die Weigerung, sich von ihrem jüdischen Ehepartner zu trennen, klassifizierte sie nach der Nazi-Terminologie als „jüdisch Versippte“ und ihre Tochter als „jüdischen Mischling 1. Grades“. Das hieß für Hannelore Bach konkret, dass sie die Schule verlassen musste. Weit schlimmer als diese Diskriminierung war jedoch, dass die Nationalsozialisten ihr als „Mischling 1. Grades“ nach dem Leben trachteten. Lotte Bach waren Gerüchte zu Ohren gekommen, dass Kinder aus jüdischen Mischehen in „Erholungsheime“ geschickt würden.

Vor seiner Abreise hatte Fritz Bach seine Frau für den Fall der äußersten Not an seine ehemalige Kundin Maria Gailer aus Niederroth verwiesen, eine Bäuerin im Dachauer Hinterland. Lotte Bach fuhr oft mit der Bahn zu ihr und wurde dort mit Lebensmitteln versorgt. Als sie der Bäuerin im Dezember 1940 beim Abholen der Weihnachtsgans von ihrer Angst um ihre Tochter erzählte, boten Maria und Leonhard Gailer Frau Bach an, sie zu ihnen zu bringen, wenn es gefährlich werden sollte. Anfang 1941 bekam sie das amtliche Schreiben, in dem ihr die Einweisung ihres „Mischling 1. Grades“ in ein Heim für jüdische Kinder angekündigt wurde. Umgehend meldete sie ihre Tochter beim Einwohnermeldeamt München ab, erzählte überall, dass sie mit dem Kind zu Verwandten ins Rheinland fahre und brachte sie nach Niederroth. Zu ihren eigenen sechs Kindern nahmen Maria und Leonhard Gailer die neunjährige Hannelore Bach in ihre Familie auf und sorgten für sie wie für eine Tochter.

Ein mutiges Unterfangen! Es gelang Leonhard Gailer in seiner Stellung als Bürgermeister von Niederroth und NSDAP-Mitglied mit Diplomatie und Furchtlosigkeit, das ihm anvertraute Kind und seine eigene Familie durch die kommenden vier Jahre mit immer neuen gefährlichen Situationen zu lavieren. Das ganze Dorf wusste um das „Judenkind“ und viele kannten aus der Vorkriegszeit den Vater des Kindes - „doch keiner wurde zum Verräter“ (zitiert aus: Eleonore Philipp, Gerettet, S. 28).

Ehepaar Gailer mit den Töchtern Marie, Leni und Rosi. Hannelore Bach vorne in der Mitte, 1942.

Foto privat, aus: E. Philipp, Gerettet

Lotte Bach besuchte ihre Tochter so oft wie möglich. Als bei den schweren Luftangriffen auf München im Juli 1944 auch die Wohnung und das Geschäft ihres Vaters zerstört wurden, konnte sie bei einer Freundin unterkommen. Im Winter 1944/45, als die Versorgung mit dem Nötigsten immer schwieriger wurde - als „jüdisch Versippte“ standen ihr keine Lebensmittelmarken zu - bat sie das Ehepaar Gailer nun auch für sich selbst um Hilfe. Selbstverständlich nahmen sie auch die Mutter ihres Pflegekindes bei sich auf.

Am 28. April 1945 marschierte eine Division der US-Armee in Niederroth ein. Dank des besonnenen und mutigen Handelns ihres Bürgermeisters ging die Einnahme des Dorfes kampflos vonstatten. Für Niederroth war der Krieg beendet - und das Leben von Hannelore Bach und ihrer Mutter gerettet.

Emigration – die Familie findet wieder zusammen

Lotte Bach zog mit ihrer Tochter nun wieder nach München. Zusammen mit dem ausgebombten Vater - ihre Mutter war schon 1941 gestorben - konnten sie sich ein bescheidenes Zuhause in der Ohlmüllerstraße einrichten. Hannelore Bach ging wieder zur Schule. Alle lebensnotwendigen Dinge waren in der Stadt Mangelware. So wurden sie auch weiterhin von der Familie Gailer mit Lebensmitteln unterstützt, die ihnen die Tochter Katharina mit dem Fahrrad brachte, weil die Lokalbahn nach Niederroth mit „Hamsterfahrern“ überfüllt war.

Mit dem Eintritt Amerikas in den Krieg Ende 1941 war der postalische Kontakt zwischen Fritz und Lotte Bach abgebrochen. Nach dem Krieg gelang es Fritz Bach, über den Internationalen Suchdienst des Roten Kreuzes ein Lebenszeichen von Frau und Tochter zu erhalten. Er versuchte alles, um seiner Familie eine baldige Auswanderung nach Amerika zu ermöglichen, aber es gab in Bayern über 100.000 Holocaust-Überlebende in den DP-Lagern, die bei der Ausreise vorrangig berücksichtigt wurden.

Auch Lotte und Hannelore Bach begaben sich in ein DP-Lager nach Freimann und warteten dort drei Monate, bis sie im Sommer 1946 mit Hilfe amerikanischer Organisationen die nötigen Papiere in Händen hielten. Das Joint Distribution Committee, eine Hilfsorganisation amerikanischer Juden, bezahlte für beide die Überfahrt mit dem Schiff. Familie Gailer stand Mutter und Tochter auch in dieser Zeit treu zur Seite und brachte ihnen Lebensmittel ins Lager.

In Bremerhaven mussten sie in einem Lager noch mehrere Monate auf die Überfahrt warten, bis in New York ein Dockarbeiterstreik beigelegt war. Zusammen mit 900 Mitreisenden - alle Überlebende aus Konzentrationslagern - verließen Lotte und Hannelore Bach am 3. Januar 1947 Deutschland in Richtung New York zum Einwanderungshafen „Ellis Island“. „Es war schrecklich, zwei Wochen unter so vielen Leidgeprüften leben zu müssen“, erinnerte sich Hannelore Bach, verheiratete Hannah Lantz, 1994 (zitiert aus: Eleonore Philipp, Gerettet, S. 38).

Die Tochter lebte sich schnell in der Neuen Welt ein, im Gegensatz zu ihrer Mutter, die sich nur schwer in den neuen Verhältnissen zurechtfand und immer Heimweh nach München hatte.

Lotte und Fritz Bach, September 1952

Foto privat, aus: E. Philipp Gerettet

Nur noch zweimal sind Fritz und Lotte Bach nach München gefahren, um alte Bekannte zu treffen und die Familie wiederzusehen, die ihrer Tochter das Leben gerettet hatte. Mit Familie Gailer sind sie immer in Kontakt geblieben, und Hannelore Bach besuchte regelmäßig alle paar Jahre ihre „Geschwister“ in Niederroth.

Lotte Bach starb im Juli 1981 in Detroit. Fritz Bach lebte nach dem Tod seiner Frau in der Nähe seiner Tochter in Southgate Michigan und starb dort hochbetagt mit 98 Jahren am 13. Februar 1995.

Das Schicksal der Eltern und Geschwister von Fritz Bach

Zwölf Angehörige aus Fritz Bachs Familie und naher Verwandtschaft wurden von den Nationalsozialisten ermordet, darunter seine jüngere Schwester Marie.

Seine Mutter starb noch vor der „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten am 2. Juni 1932 in Tübingen, wo ihre ältere Tochter Johanna mit ihrer Familie lebte. Sein Vater starb am 30. Dezember 1940 - da waren alle seine Kinder schon aus Deutschland geflohen - im Krankenhaus der Israelitischen Kultusgemeinde in München.

Seine ältere Schwester Johanna, verheiratete Bernheim, war wie Fritz Bach im Sommer 1939 mit ihrem Mann und zwei Kindern nach Amerika emigriert. Sie fanden in Cincinnati eine neue Heimat, wo Johanna Bernheim 1990 mit 95 Jahren starb.

Sein jüngerer Bruder Albert Bach emigrierte mit seiner Frau und seinem Sohn 1938 nach Paris. Den Krieg überlebte die Familie getrennt, Albert Bach in Marokko in der Fremdenlegion und seine Frau mit dem Kind in einem kleinen südfranzösischen Dorf. Nach dem Krieg lebte die Familie in Paris und emigrierte 1951 nach Israel. Dort starb Albert Bach 1998 im Kibbuz Ruchama. Fritz Bach hat seinen Bruder oft und gerne im Kibbuz in Israel besucht.

Seine jüngere Schwester Marie Bach emigrierte ebenfalls nach Paris. 1940 wurde sie in das Lager Gurs in Südfrankreich deportiert. Als Verwandte sie mit Geld zu befreien versuchten, lehnte sie ab, weil sie sich verpflichtet fühlte, dem Rabbi im Lager zu helfen. Von Gurs wurde sie am 10. August 1942 nach Auschwitz deportiert und dort ermordet.

Familienfoto 1932, Max Bach mit seinen Kindern Johanna, Fritz, Albert, Marie, dem Schwiegersohn Adolph Bernheim und den Enkelkindern Doris und Hans Bernheim

Foto privat, aus: H. Bernheim, History of my life

Text und Recherche

Irmtrud Beer, Juli 2025

Quellen

Arolsen Archives.

Staatsarchiv München, Polizeidirektion München 11508.

Internetquellen

https://gedenkbuch.muenchen.de/index.php?id=gedenkbuch_link&gid=13772 Biographisches Gedenkbuch der Münchner Juden 1933-1945, Eintrag zu Max Bach, zuletzt aufgerufen am 3.7.2025.

https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/historischer-ort/kz-dachau-1933-1945.

https://www.datenmatrix.de/projekte/hdbg/spurensuche/content/pop-up-biografien-bach_marie.htm.

Literatur

Bernheim, Hanna (1895 – 1990): „History of my life”, Hrsg.: Benigna Schönhagen, Wilfried Setzler, Tübingen 2014.

Philipp, Eleonore: Gerettet. Erinnerungen an zwei Familien im Nationalsozialismus. Familie Bach und Familie Gailer, Eigenverlag Dachau.

Sonstige Quellen

Text über Fritz Bach aus der Eröffnungsausstellung des Interimsquartiers der Villa Stuck im Mai 2024 in der Goethestraße 54.