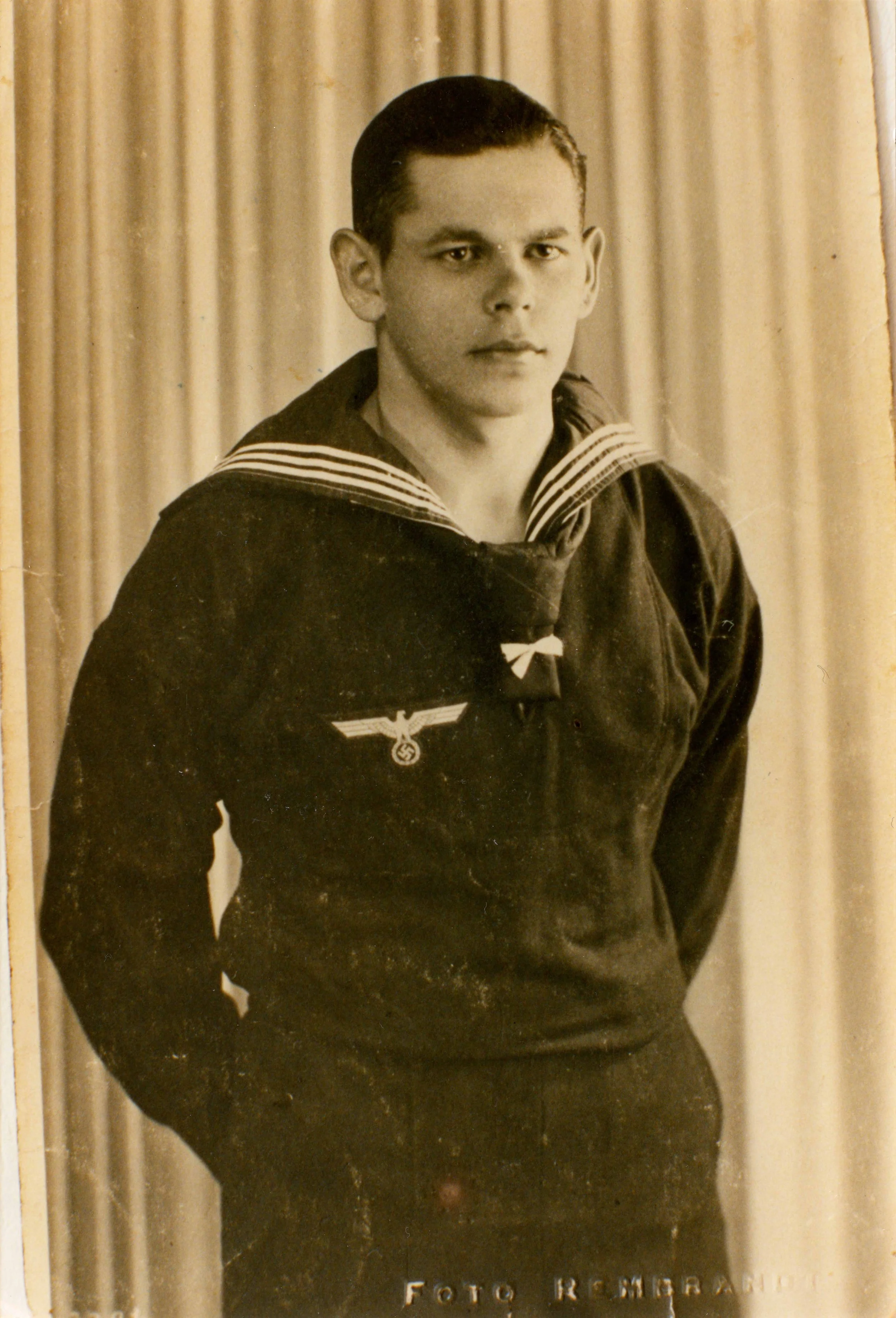

Franz Fellner

Franz Fellner im Matrosenanzug (Bild: Privatbesitz)

Geboren am 10. Juni 1922 in Dingolfing

Hingerichtet am 7. März 1941 in Stettin

Kindheit und Jugend

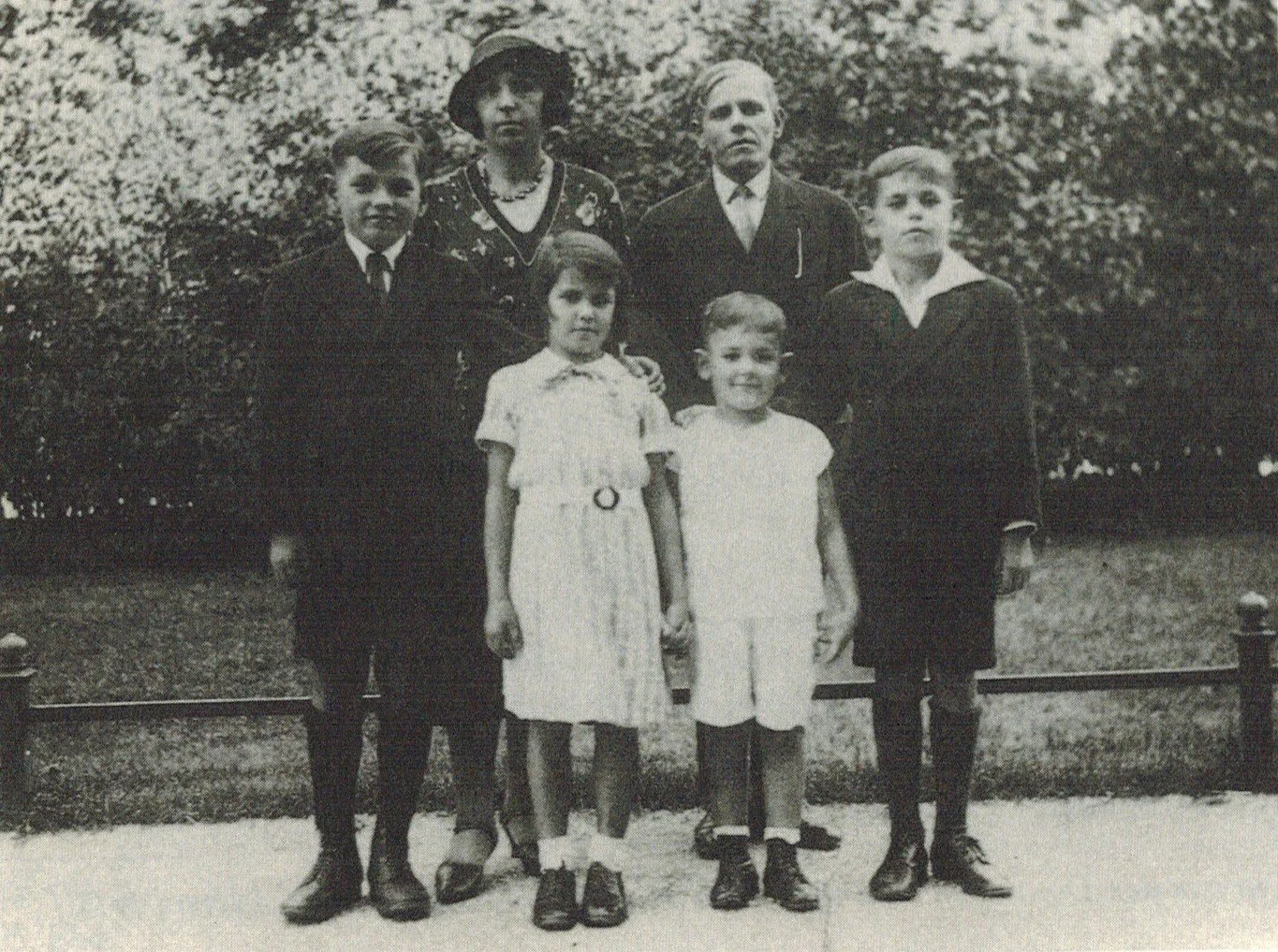

Franz Fellner kam am 10. Juni 1922 in Dingolfing als zweites von fünf Kindern zur Welt. Sein Vater Franz Fellner (1902 – 1943) war Hilfsarbeiter. Aufgrund einer Kriegsverletzung war er nicht mehr arbeitsfähig und bezog eine Invalidenrente. Die Mutter Maria Fellner (*1903) kam 1937 bei einem Autounfall ums Leben.

Franz’ Geschwister waren Alfons (1920-1943), Mathilde (*1925), Josef (1927–1994); der jüngste Bruder Eberhard verstarb bereits mit einem Jahr. Franz Fellner ging zwei Jahre zur Volksschule in Dingolfing, bevor seine Eltern 1929 nach München zogen.

Familie Fellner, Mitte der 1930er Jahre. Die Kinder von links: Alfons, Mathilde, Josef, Franz (Bild: Privatbesitz)

Die Eltern ließen sich 1933 scheiden und der Vater erhielt das Sorgerecht für die Kinder. Die Familie lebte in sehr beengten Verhältnissen, auch weil der Vater ein Zimmer der Wohnung vermietete, um die kärgliche Invalidenrente aufzubessern. Er heiratete nach einiger Zeit wieder. Allerdings hatten die Kinder kein gutes Verhältnis zur Stiefmutter, die Tochter Mathilde berichtete von einer tätlichen Auseinandersetzung, bei der ihr der Bruder Franz zur Seite stand.

So verbrachten die Kinder ihre Kindheit und Jugend in den Straßen Schwabings und der Maxvorstadt. Franz Fellner war sehr sportlich und spielte wohl auch Fußball. Nach der Volksschule lernte er ab 1936 das Bäckerhandwerk und schloss seine Lehre 1939 als Geselle ab.

Danach zog es ihn in die weite Welt – er heuerte Anfang August 1939 in Hamburg bei der Woermann-Linie als Küchenjunge auf der „Tübingen“ an. Die Seefahrt gefiel dem 17jährigen zunächst recht gut, seiner Schwester Mathilde erzählte er viel von seinen Fahrten. Aber er wollte nicht ständig Küchenjunge sein, sondern als Bäcker auf dem Schiff arbeiten.

Das Schiff Tübingen (Wikimedia commons CC0)

Als während der ersten Ausfahrt der Krieg ausbrach, befand sich das Schiff bei Murmansk und kehrte Ende Oktober nach Hamburg zurück. Weitere Fahrten gingen nach Schweden bis das Schiff Mitte Dezember 1939 nach Bremen zurückkehrte. Weil die Ummusterung zum Bäcker misslang und die nächsten Fahrten wieder in die kalten skandinavischen Länder führen sollten, beschloss Franz Fellner, der Seefahrt den Rücken zu kehren und begab sich wieder nach München. Dieses eigenmächtige Verhalten galt für die Reederei als unerlaubtes Entfernen vom Dienst. Sie erwirkte beim Seemannsgericht eine Geldstrafe von 35 Mark, ersatzweise eine Gefängnisstrafe von 10 Tagen.

Inzwischen war Fellner ab Januar 1940 in München wieder bei seinem alten Meister als Bäcker tätig. Mitte Mai, kurz vor Pfingsten, erhielt er den Strafbescheid. Um der drohenden Gefängnisstrafe zu entgehen, beschloss er, gemeinsam mit zwei Kameraden, Deutschland in Richtung Ungarn zu verlassen. Weil sie keine Reisepässe hatten, wurden sie an der Grenze zu Ungarn aufgehalten und zunächst 10 Tage in Bruck a.d. Leitha festgehalten, bevor sie nach Wien überstellt wurden und weitere 14 Tage im Gefängnis einsaßen. Anschließend überstellte die Polizei ihn nach München, wo Fellner die erste Strafe von 10 Tagen absaß.

Da er beim Bäckermeister keine Arbeit fand, ließ er sich bei BMW zum Bohrer umschulen. Gemeinsam mit einem Arbeitskollegen stahl er Im August Gummischürzen. Der Diebstahl flog auf und Fellner erhielt im Februar 1941 eine vierwöchige Bewährungsstrafe. Er arbeitete weiterhin bei BMW und aushilfsweise als Bäcker. Schon zu dieser Zeit lebte er bei einer Tante in der Falkenstraße in der Au.

Fellners Verhalten – sein unerlaubtes Entfernen vom Dienst, sein Fortgehen, als die Strafhaft drohte – sind gewissermaßen als Schlüssel zu seinem späteren Verhalten zu verstehen. Er handelte impulsiv und naiv, dachte nicht groß über die Konsequenzen seines Handelns nach. Alles in allem war es das Verhalten eines noch unreifen Jugendlichen.

Als Matrose bei der Wehrmacht

Am 1. April 1941 wurde Fellner als Matrose gemustert und begab sich nach Swinemünde, wo er eine Ausbildung auf einer Minensuchflottille erhielt. Der militärische Drill gefiel dem freiheitsliebenden Franz Fellner nicht. Am 1. Juli erhielt er für einige Stunden Urlaub, um „etwas Liegengebliebenes“ zu holen. Tatsächlich nutzte er den Vorwand, um das Schiff endgültig zu verlassen. Später sagte er aus, er habe gehofft, dass er nach dem unerlaubten Weggehen von seiner Einheit zu einer anderen Einheit abkommandiert werde: „In der letzten Zeit wurde ich in der Offiziersmesse als Steward verwendet. Ich konnte damit nicht fertig werden und wollte gern in die Kombüse. Ich kam aber nicht in die Kombüse und wurde immer mutloser.“ Seine Schwester berichtete, dass der Bruder andere nicht bedienen wollte. Zudem hatte er keinen guten Kontakt zu den Kameraden. Bei einer anderen Vernehmung führte Fellner aus: „Als ich am 1.7.41 fortging, wollte ich damit bezwecken, von dem Schiff runterzukommen. Ich dachte, das ginge nur, wenn ich mich strafbar machte.“ Sein Vater hatte den Kindern erzählt, dass er selbst sich während des Ersten Weltkriegs für einige Tage von der Truppe entfernt und dafür nur eine kurze Freiheitsstrafe erhalten habe.

Fellner machte sich auf den Weg nach München, was allerdings länger dauerte, als er zunächst angenommen hatte: „Als ich daran dachte, zurückzukehren, war ich schon 5 Tage fort. Da habe ich mich erkundigt, was ich wohl für Strafe kriegen würde. Da wurde mir gesagt, da gebe es nichts anderes als Erschießen und da hatte ich keinen Schneid mehr, zurückzukehren.“

Daheim in München

Minutiös recherchierte das Militärgericht den Weg Fellners, bis er endlich am 8. Juli München erreichte. Zunächst suchte er einen Freund auf, bei dem er auch übernachtete. Am nächsten Tag ging er zu seiner Familie und erzählte, er habe Urlaub. Auf die Frage des Vaters nach seinem Urlaubsschein, wich er aus und versuchte, den Vater zu beruhigen. Aber die Fahndung nach ihm war schon angelaufen und so kam am 10. Juli ein Polizist und nahm Fellner in der elterlichen Wohnung fest. Auf dem Weg zur Wache foppte Fellner den Schutzmann. Unter dem Vorwand, sich von einer Bekannten verabschieden zu wollen, betrat er deren Wohnung. Dort erzählte er, er könne den Vorderausgang nicht benutzen, weil er in eine Schlägerei verwickelt sei und bat, aus dem Küchenfenster springen zu dürfen. Er kletterte über die dahinterliegende Hofmauer und fuhr mit der Tram in ein anderes Stadtviertel.

Er hielt sich in den folgenden beiden Wochen vor allem am Poschinger Weiher und der Umgebung auf und schlief in einer Blockhütte oder im Freien. Am See waren häufig Freunde und Bekannte und auch sein jüngerer Bruder Sepp dabei.

Einmal fuhr er mit dem Rad rund 50 Kilometer nach Pfaffenhofen-Sulzbach, um einem Hopfenbauern, den er von früher kannte, wieder seine Dienste anzubieten. Dort übernachtete er auch.

Fellner versuchte seine Matrosen-Uniform loszuwerden: die Stiefel tauschte er bei einer bekannten Witwe gegen Halbschuhe ein, seine Hose bei einem Bekannten gegen eine Zivilhose. Andere Teile der Uniform versteckte er oder warf sie in die Isar, wie seine Schwester berichtete.

Während dieser Zeit unterstützten ihn Bäckerkollegen mit Brot und Lebensmittelmarken. Immer wieder besuchte er seine Tante in der Au. In ihrer Nachbarschaft war bekannt, dass nach ihm gefahndet wurde. Am 28. Juli informierte eine Nachbarin die Polizei, als Fellner sich bei seiner Tante aufhielt. Nochmals wollte er mit der Straßenbahn flüchten. Doch die Polizei hielt die Tram an, verhaftete ihn und brachte ihn in die Strafarrestanstalt der Wehrmacht in der Leonrodstraße. Dort versuchte er aus dem Gefängnis zu fliehen, indem er ein Loch in die Mauer schlug. Die Wachmannschaften entdeckten das Vorhaben und legten Fellner in Ketten. Schließlich überstellte ihn die Polizei am 31. Juli nach Stettin.

Abermalige Flucht

In der Standortarrestanstalt Stettin wurde er mehrfach vernommen und erwartete die Anklage wegen Fahnenflucht. Als Fellner im Oktober 1941 über Zahnschmerzen klagte, sollte er am 21. Oktober um 10 Uhr dem Zahnarzt vorgeführt werden. Beim Gang über den Hof gewahrte Fellner die an der Kasernenmauer stehenden Aschentonnen. Als der begleitende Unteroffizier Meldung beim Zahnarzt machte, riss sich Fellner los und mit „katzenartiger Behendigkeit“ rannte er über den Hof, auf die Aschentonnen und sprang über die Kasernenmauer.

Auf seiner Flucht stahl er bald ein herrenloses Fahrrad, um schneller voranzukommen. Er fuhr etwa 70 km und rastete kurz vor Angermünde in einem Straßengraben. Ein Gendarm kam vorbei, der wegen eines Verkehrsunfalls in der Nähe war, und fragte ihn nach seinen Papieren. Da Fellner keine besaß, forderte der Gendarm ihn auf, mit ihm zu gehen. Auch hier riss er sich los und rannte davon. „Infolge seiner außerordentlichen Schnelligkeit und Behendigkeit“ konnte der Gendarm nicht folgen. Fellner gab später an, dann zu Fuß entlang der Autobahn bis Bernau gelaufen zu sein – eine Strecke von circa 50 km.

In Bernau sprach er einen Schüler an und bat ihn um Essen und Geld. Dieser jedoch informierte die Polizei und Fellner wurde am 22. Oktober festgenommen. Am nächsten Tag kam er zurück in die Standortarrestanstalt in Stettin. Hier sagte Fellner aus: „Die neuerliche Flucht habe ich ergriffen, weil ich noch einmal nach München zu meinen Eltern und Angehörigen wollte.“ In seinen Worten deutet sich die zunehmende Verzweiflung Fellners an.

Wehrmachtsjustiz

Die Nationalsozialisten führten die 1920 ausgesetzte Militärgerichtsbarkeit 1934 wieder ein. Im Laufe der Zeit erweiterten sie die Zuständigkeitsbereiche und verschärften die Strafen massiv. Dies hatte zur Folge, dass während des Zweiten Weltkriegs die Wehrmachtsjustiz Tausende deutsche Soldaten wegen Fahnenflucht hinrichtete. Im Ersten Weltkrieg hatte es deshalb etwa 50 Todesurteile gegeben.

Gerichtsherr im Verfahren gegen Fellner war der Küstenbefehlshaber Pommernküste, Konteradmiral Hasso von Bredow (1883-1966), der den Haftbefehl zur „Aufrechterhaltung der Manneszucht“ unterzeichnet hatte. Die Untersuchungen und Verhöre leitete der Anklagevertreter Marinegerichtsrat Köhler-Kaeß. Der Gerichtsherr setzte als Richter für das Verfahren gegen Fellner den Marinehilfsgerichtsrat Dr. Lange ein und benannte zwei Beisitzer. Da die Anklage die Todesstrafe forderte, musste ein Verteidiger gestellt werden. Acht Tage vor dem Gerichtstermin am 29. Dezember in Stettin erhielt der Pflichtverteidiger aus Stettin die Akte zur Einsicht.

Der Prozess wurde mit aller Härte gegen Fellner geführt. Seine Vorstrafen sollten ihn als Verbrecher brandmarken. Er wurde nicht wegen einfacher Fahnenflucht, sondern wegen zweifacher Fahnenflucht angeklagt. Die zweite Flucht im Oktober wurde nicht als Folge, sondern als weitere eigenständige Fahnenflucht gewertet. Konnten bei einer einmaligen Desertion mildernde Gründe wie „jugendliche Unreife“ ins Feld geführt werden, so war bei einer zweifachen Fahnenflucht das Todesurteil vorprogrammiert. So kam es auch: Fellner wurde zweimal zum Tode verurteilt und erhielt eine zehnmonatige Gefängnisstrafe für den Fahrrad- und Uniformdiebstahl.

Franz Fellner bat um ein mildes Urteil und auch sein Pflichtverteidiger plädierte dafür, indem er das jugendliche Alter und die damit verbundene Unreife hervorhob. Aber der Verteidiger hätte dies noch deutlicher herausarbeiten und die zweite Flucht die Folge der ersten Desertion aufzeigen können.

Franz Fellner stellte noch ein Gnadengesuch, allerdings bestätigte der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine Erich Raeder (1876-1960) am 25. Februar 1942 das Urteil und lehnte das Gnadengesuch ab. Am Morgen des 7. März 1942 richtete ein Erschießungskommando in Stettin-Kreckow den 19jährigen Franz Fellner hin.

Da die Familie die Überführung des Leichnams nicht bezahlen konnte, fand Fellner seine letzte Ruhestätte in Stettin.

Kurz vor seiner Hinrichtung verfasste Franz Fellner noch einen letzten Brief an seine jüngere Schwester Mathilde, der ihn als einfühlsamen jungen Mann zeigt:

„Liebe Hilde!

Für Dich will ich eigens einige Zeilen schreiben. Du standest mir immer am nahesten. Mein letzter Wunsch wäre, daß Du solange der Pap lebt zu Hause bleibst. Kümmere dich ein wenig um den Seppel bis er einmal selbst sich helfen kann.

Es freut mich, daß er Metzger werden will. Liebe Hilde ich gebe diesen Brief erst ab, wenn mein Gnadengesuch abgelehnt worden ist. Wenn Euch dieser Brief erreicht bin ich nicht mehr. Also lebt wohl u. Du liebe Schwester wirst mich nicht vergessen, ja?

Dein Bruder Franz

Mein Bild lege ich bei.“

Haftbefehl vom 4.8.1941 gegen Franz Fellner (Quelle: Bundesarchiv, Militärarchiv Freiburg PERS 15/66811

Skizze zur Hinrichtung Fellners am 7.3.1942 in Stettin-Kreckow (Quelle: Bundesarchiv, Militärarchiv Freiburg PERS 15/66811 )

Der letzte Brief Franz Fellners ging an seine Schwester Mathilde (Quelle: Privatbesitz)

Danach

Ein Jahr später starb sein Vater, sein Bruder Alfons fiel bei Stalingrad im Januar 1943. Die Urteile der Wehrmachtsjustiz wurden endgültig erst 2009 aufgehoben und damit das Urteil gegen Franz Fellner zum Unrechtsurteil erklärt.

Erinnerung

Barer Straße 86 in München (Quelle: Kulturreferat der Landeshauptstadt München, Foto: Jonas Nefzger)

Seit dem 21. Oktober 2025 gibt es in der Barer Straße 86 ein Erinnerungszeichen für Franz Fellner.

Text und Recherche

Eva Strauß

Quellen

Bundesarchiv – Militärarchiv Freiburg, PERS 15/66811.

Stadtarchiv München, EWK 65/F90.

Literatur

Geschichtswerkstatt Göttingen, Interview mit Mathilde Fellner 1999 sowie eigenhändige Lebensbeschreibung von Mathilde Fellner (vermutlich 1994/95).

Maren Büttner, Magnus Koch (Hg.), Zwischen Gehorsam und Desertion. Handeln, Erinnern, Deuten im Kontext des Zweiten Weltkrieges, Köln 2003.

Maren Büttner, “ZERSETZUNG UND ZIVILCOURAGE“. „Die Verfolgung des Unmuts von Frauen im nationalsozialistischen Deutschland während des Krieges 1939 – 1945. Diss., Erfurt 2011.

Stefanie Reichelt, „Für mich ist der Krieg aus!“. Deserteure und Kriegsverweigerer in München. München 1995.