Agathe van Wien, geb. Rosendorff

Agathe van Wien Kennkartendoppel (Bild: Stadtarchiv München DE-1992-KKD-4297)

Geboren am 24. März 1876 in Berlin

Deportiert am 3. Juli 1942 ins Ghetto Theresienstadt

Ermordet im Vernichtungslager Treblinka

Die Kopistin Agathe van Wien

Bis in die 1920er Jahre war es gang und gäbe, dass Maler in den Galerieräumen von Museen ihre Staffeleien aufbauten und berühmte Gemälde kopierten. Sie handelten zum einen im Auftrag von Sammlern, die in ihren Galerien Kopien der großen Meister ausstellen wollten, zum andern um ihren Malstil zu perfektionieren. Franz von Lenbach zum Beispiel fertigte in den 1860er Jahren für Graf Schack 17 Kopien und reiste dafür sogar nach Rom und Florenz. Die Alte Pinakothek in München genehmigte nur einigen wenigen Malern oder Malerinnen das Kopieren von Gemälden. Eine von ihnen war Agathe van Wien.

Elternhaus in Berlin

Agathe Rosendorff wuchs in Berlin-Charlottenburg auf. Sie war das jüngste der drei Kinder des Kaufmanns Karl Koppel Rosendorff und seiner Frau Feile Fanny, auch Franziska, Greifenhagen. Am 20. März 1872 war Paula Pauline zur Welt gekommen, am 19. März 1874 Esther Elsbeth. Am 24. März 1876 wurde Agathe geboren. Agathe Rosendorff besuchte in Berlin das Lyzeum und entdeckte ihre Liebe zur bildenden Kunst. Wie viele junge Frauen wollte sie in München studieren, der Stadt, die um 1900 neben Paris als bedeutendste Kunststadt Europas galt.

„Ab nach München“

schrieb Gabriele Münter 1901. Agathe Rosendorff hatte sich schon 6 Jahre zuvor auf den Weg gemacht. Sie war noch keine 20 Jahre alt, als sie im November 1895 in der bayerischen Hauptstadt eintraf. Ob sie über die Zusage einer Malschule verfügte oder auf gut Glück hierherkam, ist ungewiss. Frauen waren damals von jeder akademischen Ausbildung ausgeschlossen. Auch im 1882 gegründeten Künstlerinnen-Verein München ist sie nicht verzeichnet. Möglicherweise studierte sie in einer der privaten und teuren Malschulen, mit denen etliche Künstler ihren Lebensunterhalt bestritten.

Anfang der 1900er Jahre lernte Agathe Rosendorff den Rechtsanwalt Bernhard van Wien kennen. Am 13. September 1875 in Schweinfurt geboren, ließ er sich 1899 in München nieder. Er war Kunstliebhaber, weshalb nicht ausgeschlossen ist, dass sie sich in einer Museumsgalerie kennenlernten.

Hochzeit im März

Agathe Rosendorff und Bernhard van Wien heirateten am 31. März 1904 in Berlin. Es ist auffallend, wie sich der Monat März durch die Familiengeschichte der Rosendorffs zieht. Zweifellos war es kein Zufall, dass die Hochzeit im gleichen Monat stattfand, in dem auch die drei Schwestern geboren wurden.

Danach wohnte das Paar in München in der Bayerstraße 5, wo sich auch die Anwaltskanzlei befand. Agathe van Wien brachte hier drei Kinder zur Welt: Am 2. Januar 1906 wurde Dietrich geboren, am 18. Dezember 1908 Anneliese. Als am 27. Dezember 1909 Robert zur Welt kam, wohnte die Familie schon in der Isabellastraße 35. Nur die lukrative Kanzlei verblieb in der Bayerstraße.

Wohnsitz in der Winzererstraße

Im Januar 1913 verlegten sie ihren Wohnsitz in die Winzererstraße 52, 1. Stock. Bernhard van Wien war Antiquitätenliebhaber, was sich auch in der Einrichtung der Wohnung spiegelte. Eine Freundin Agathes erzählte später von der wertvollen Einrichtung. Drei Zimmer waren mit Möbeln aus Kirschbaum und im Biedermeierstil eingerichtet und mit handgefertigten Orient-Teppichen und –brücken sowie Figurinen und Gemälden ausgestattet. In der großen Bibliothek standen Erstausgaben und wertvolle in Leder gebundene Bände, im obligatorischen Herrenzimmer bequeme Lederclubsessel. Auch das Speisezimmer war sehr groß. In Kredenzen und Buffets waren allein 7 Speiseservice namhafter Porzellanhersteller wie Hutschenreuther, Meissner und andere.

Agathe van Wien gelang der Sprung von der Kopistin zur selbstständigen Malerin zwar nicht. Doch ihre Kopien waren gut und sie stellte sie in ihrer Wohnung aus, bis sich ein Liebhaber und Käufer fand. So hingen neben Originalgemälden auch Agathes Kopien des „Lautenspielers“ von Frans Hals, von Rembrandts „Bildnis eines Gelehrten“, von Rubens „Früchtekranz“ und einer Madonna von Tizian. Vielleicht auch die Kopie des Gemäldes „Hirtenjunge“ von Franz von Lenbach.

Schicksalsschlag

In den 1920er Jahre erkrankte Bernhard van Wien schwer. Er starb am Dienstag, den 1. März 1927. Zwei Tage darauf wurde er auf dem Neuen Israelitischen Friedhof beigesetzt. In der Sterbeanzeige bat die Familie, von Beileidsbesuchen abzusehen.

Agathe van Wien hatte kein nennenswertes Vermögen. Die Einkünfte aus dem Verkauf ihrer Kopien dürften gering gewesen sein. Von dem ansehnlichen Vermögen ihres Mannes hatten die Arzt- und Arzneimittelkosten einen Teil verschlungen. Ein weiterer Teil floss in die Ausbildung ihrer Kinder. Dietrich, der älteste Sohn, war 21 Jahre alt, als sein Vater starb. Auch er studierte Jura. Die 19-jährige Anneliese hatte nach dem Abitur im Sommer 1926 ein Pharmaziestudium begonnen. Welchen Weg Robert, der jüngste, einschlug, ist unbekannt.

Am 22. April 1932 gab sie die Wohnung auf und zog mit ihren Kindern ins Erdgeschoß der Leopoldstraße 16.

1933 begannen existenzielle Sorgen

Als die Nationalsozialisten die Macht übernahmen war Dietrich van Wien 27 Jahre alt. Eigentlich sollte er die Kanzlei seines Vaters übernehmen, doch die Nationalsozialisten entzogen jungen Anwälten die Zulassungen zur Rechtsanwaltskammer. Er orientierte sich um und wurde Photograph und Kaufmann. Anneliese van Wien schloss ihr Pharmaziestudium ab und arbeitete danach als Pharmaziepraktikantin zunächst in der Theresien-Apotheke und ab Mai 1935 in der Mohrenapotheke.

Eineinhalb Jahre wohnte die Familie in der Leopoldstraße, dann mietete Agathe van Wien zum 1. Oktober 1934 eine 10-Zimmer-Wohnung im 2. Stock der Kaulbachstraße 33. Sie plante, zur Sicherung ihres Lebensunterhalts 7 Zimmer zu vermieten und meldete ein Gewerbe als Zimmervermieterin an. Sie stattete die große Wohnung mit den Einrichtungsgegenständen, dem Geschirr und dem Tafelsilber aus, das sie noch besaß, und vergab ab September 1935 Zimmer bevorzugt an Dauermieter.

Gleichzeitig änderte sich ihr Familienleben grundlegend. Am 14. Dezember 1935 starb im Alter von 25 Jahren ihr jüngster Sohn Robert. Die Todesursache ist unbekannt. Drei Tage danach übersiedelte ihr Sohn Dietrich nach Aschaffenburg und heiratete dort die Kaufmannstochter Anneliese Levi. Ihre Tochter Anneliese emigrierte im Oktober 1936 nach Johannesburg in Südafrika. Agathe van Wien war nun allein.

Wann sie zum ersten Mal erfuhr, dass ihre Tochter erkrankte, ist unbekannt. Nach einem Krankenhausaufenthalt in Johannesburg kehrte Anneliese am 10. Juli 1938 psychisch krank nach München zurück. Agathe van Wien nahm sie bei sich auf und kümmerte sich um sie. Doch schon vier Wochen später wurde eine „Geisteskrankheit“ diagnostiziert. Laut Städtischem Gesundheitsamt litt sie an Schizophrenie. Es folgte die Unterbringung in der Psychiatrischen- und Nervenklinik der Universität. Am 19. September 1938 wiesen die Ärzte sie in die Heil- und Pflegeanstalt Eglfing-Haar ein, wo man sie am 23. März 1939 zwangssterilisierte. Sie war eine von etwa 400.000 Menschen, die vom „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ betroffen waren. Im September 1940 verlegten die Ärzte sie in eine „Sammelanstalt“, von der aus sie am 20. September mit 190 weiteren Jüdinnen und Juden in die Tötungsanstalt Schloss Hartheim bei Linz überführt und noch am gleichen Tag mit Kohlenmonoxid ermordet wurde. Sie war 31 Jahre alt.

Zivilisationsbruch „Kristallnacht“

Nach dem gewalttätigen Pogrom durften jüdische Deutsche kein Geschäft mehr betreiben. Dies betraf sowohl Agathe van Wien als auch ihren Sohn Dietrich, der als Photograph in Aschaffenburg 1937 ein Geschäft eröffnet hatte. Während der Kristallnacht wurde er verhaftet und vier Wochen inhaftiert.

Agathe van Wien betrieb zunächst ihre Zimmervermietung dennoch weiter. Erst im Sommer 1939 stellte die Bezirksinspektion fest, dass sie immer noch sieben Zimmer ihrer Wohnung untervermietete. Das Gewerbeamt übte daraufhin massiven Druck auf sie aus und verlangte, die Zimmervermietung zum 1. Januar 1940 definitiv zu schließen. Doch seit dem Entzug des Mieterschutzes für Juden im April 1939 war die Unterbringung der entmieteten Münchner extrem schwierig geworden. Auf Betreiben der Israelitischen Kultusgemeinde genehmigte schließlich der Beauftragte des Gauleiters „in jederzeit widerruflicher Weise“ den Weiterbetrieb der Pension.

Doch im Oktober 1941 jedoch beendete das Gewerbeamt endgültig die Vermietungen und brachte Agathe van Wien in das „Judenhaus“ in der Richard-Wagner-Straße 11. Zwei ihrer Mieterinnen, die seit einem Monat bei ihr wohnten – Pauline Hesselberger und Karoline Weil – nahmen die Polizeibeamten ebenfalls mit. In diesem Haus waren etwa vierzig Jüdinnen und Juden untergebracht. Mitte November 1941 erlebte Agathe van Wien mit, wie die Gestapo fünf von ihnen am helllichten Tag, vor den Augen der Nachbarn, zur Deportation abholte.

Drei Monate später erlitt Agathe van Wien dasselbe Schicksal. Einige Monate musste sie im Barackenlager Milbertshofen verbringen, dem Sammellager vor den Deportationen. Am 3. Juli 1942 wurde sie ins Ghetto Theresienstadt deportiert und zu einem unbekannten Zeitpunkt weiter in das Vernichtungslager Treblinka. Vermutlich wurde sie unmittelbar nach der Ankunft in einer der Gaskammern ermordet.

Schicksal ihrer Angehörigen

Dietrich van Wien war Photograph und Kaufmann. 1937 eröffnete er in der Steingasse 5 in Aschaffenburg ein Geschäft. In den frühen Morgenstunden des 10. November 1938 wurde er festgenommen und ins Gefängnis gebracht. Er kam erst frei, als die Verhandlungen über die „Arisierung“ seines Geschäftes am 5. Dezember 1938 abgeschlossen waren. Am 22. Oktober 1939 emigrierte Dietrich Wien mit seiner Frau Anneliese nach New York. Er starb am 19. Mai 1954 in New York.

Das Schicksal ihrer Schwestern Paula/Pauline Rosendorff und Esther Elsbeth Meyer(-Rosendorff) ist unbekannt.

Erinnerung

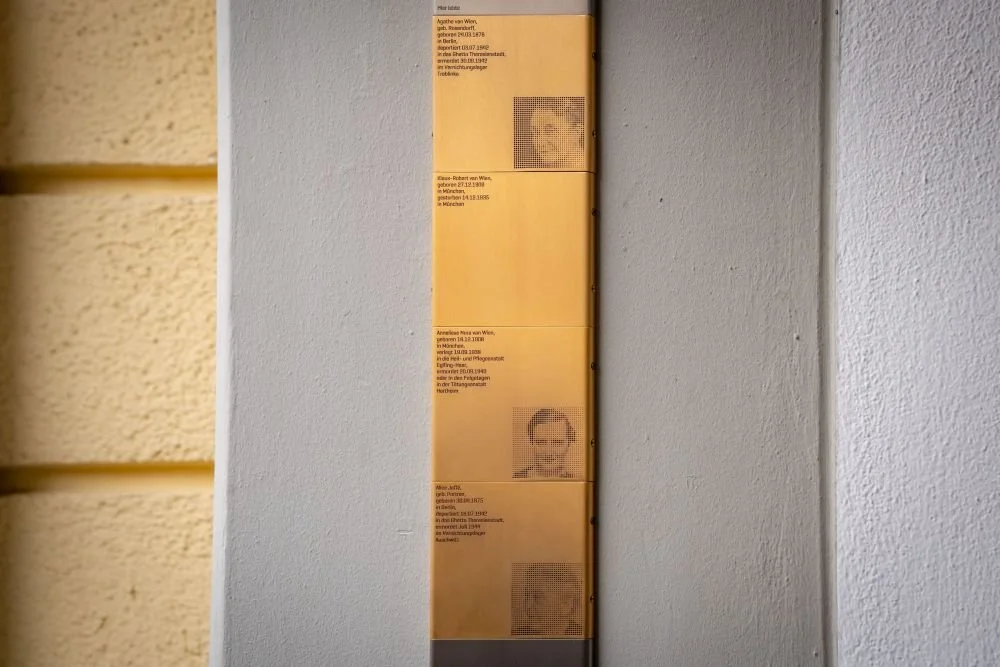

Quelle: Kulturreferat der Landeshauptstadt München, Foto Jonas Nefzger

Seit dem 22.10.2025 gibt es am ehemaligen Wohnort von Agathe, Anneliese-Nora und Klaus-Robert van Wien sowie von Alice Jaffé in der Kaulbachstraße 33 ein Erinnerungszeichen.

Text und Recherche

Ingrid Reuther

Quellen

Stadtarchiv München, EWK 38, Legitimation, Biographisches Gedenkbuch der Münchner Juden.

Staatsarchiv München, WB I N2306, OFD 4258, PolDir 15372.

Universitätsarchiv München, UAM Stud-Kart I, Anneliese van Wien und Dietrich van Wien.

Internet

Literatur

Körner, Peter: „Jetzt ist es mit Dir aus…“, Neustadt a.d. Aisch, 2019, S. 182, 185-186.

Reuther, Ingrid in: „Auf einmal da waren sie weg…“, München 2017, S. 124-126.

Selig, Wolfram: „Arisierung“ in München, Berlin 2004, S. 712-713.