Leo Weimersheimer

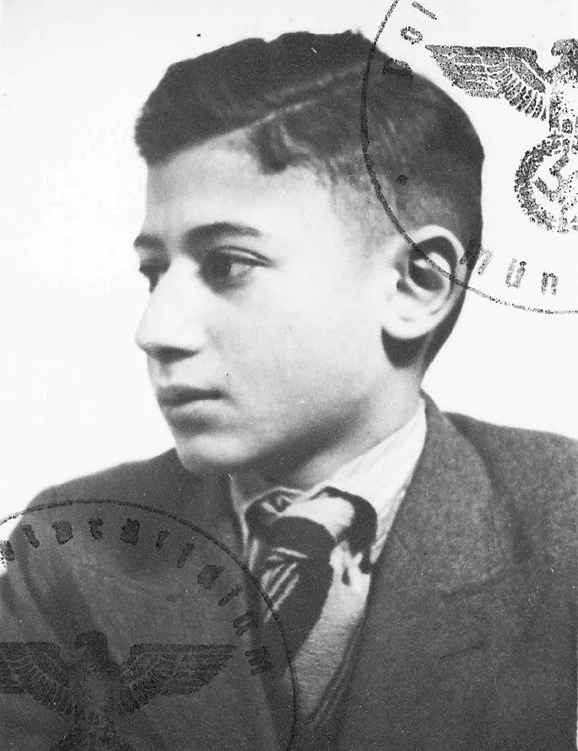

Leo Weimersheimer (Bild: Staatsarchiv München, Pol Dir 15343)

Geboren am 8. August 1899 in Ichenhausen

Deportiert am 20. November 1941 nach Kaunas

Ermordet am 25. November 1941 in Kaunas

Herkunft

Leo Weimersheimer wurde am 8. August 1899 in Ichenhausen, im schwäbischen Landkreis Günzburg, geboren. Er war ein Sohn des Viehhändlers Samuel Weimersheimer (1846-1909) und seiner Frau Peppi, geborene Groß (1852-1919). Nach der Heirat 1876 bekamen die Eltern insgesamt neun Kinder, fünf Söhne und vier Töchter. Leo Weimersheimer war das jüngste Kind der Familie.

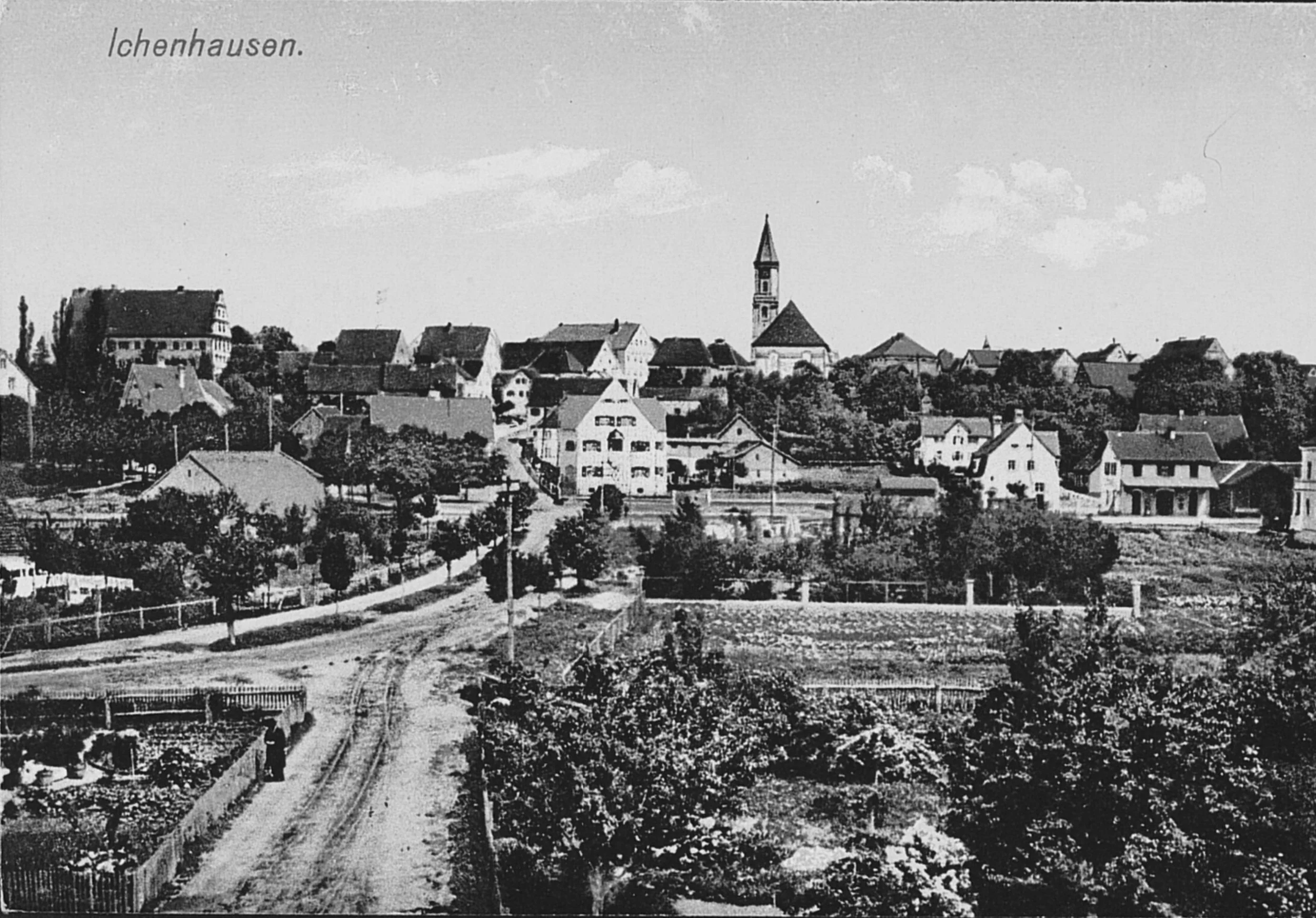

Leo Weimersheimer wurde in der bayrisch-schwäbischen Ortschaft Ichenhausen in der Nähe von Günzburg geboren (Bild: Staatsarchiv Augsburg, BA Günzburg 9558)

Ichenhausen war bis zur Shoah die größte jüdische Landgemeinde in Bayern. Seit dem 16. Jahrhundert wurden in der in einer Hanglage oberhalb des Flusses Günz gelegenen Kleinstadt von den örtlichen Markgrafen gezielt Juden angesiedelt, um von den Steuer- und Schutzabgaben zu profitieren, die diese zu leisten hatten.

Auch die Vorfahren von Leo Weimersheimer kamen auf diese Weise nach Ichenhausen, der Familienname bezeichnet dabei ihren nördlich der Donau in Mittelfranken gelegenen Herkunftsort.

Das Innere der bis heute erhaltenen Barocksynagoge von Ichenhausen zu Beginn des 20. Jahrhunderts (Bild: Staatsarchiv Augsburg, BA Günzburg 9558)

Ab dem 18. Jahrhundert war rund die Hälfte der Einwohnerschaft Ichenhausens jüdischen Glaubens. Auch wenn es Einschränkungen zum Beispiel im Hinblick auf die Anzahl und die Lage der Juden zustehenden Grundstücke gab, konnte die Gemeinde ihren Glauben und ihre Traditionen recht frei leben, wie die bis heute erhaltene, prächtige Barocksynagoge zeigt.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts verstärkte sich die Abwanderung in die Städte, doch auch zur Geburtszeit von Leo Weimersheimer waren noch weit über zehn Prozent der Bürger Ichenhausens Juden.

Leo Weimersheimers Elternhaus in Ichenhausen (Bild: Privat)

Das recht stattliche Wohnhaus von Leo Weimersheimers Familie, mit den angeschlossenen Stallungen der Viehhandlung, befand sich in der Hubergasse, unweit des Ortszentrums rund um die heutige Marktstraße und den Schlossplatz. Die finanzielle und soziale Stellung der Familie dürfte recht gut gewesen sein. Neben Samuel und Peppi Weimersheimer und ihren Kindern gab es damals in Ichenhausen auch noch weitere Zweige der Familie Weimersheimer, die zum Teil ebenfalls tragende Rollen im Wirtschaftsleben der Ortschaft spielten.

Kindheit und Jugend

Über die frühen Jahre von Leo Weimersheimer sind keine Informationen überliefert. Jedoch vermittelt das Buch „Lauf, Ludwig, lauf!“, in dem der Publizist Rafael Seligmann die Erinnerungen seines in Ichenhausen aufgewachsenen, 1907 geborenen Vaters Ludwig in Romanform verarbeitet, eine gute Vorstellung, wie das Leben in Ichenhausen gewesen sein könnte.

Die Jüdische Schule in Ichenhausen zu Beginn des 20. Jahrhunderts (Bild: Staatsarchiv Augsburg, ICH-P-000251)

So dürfte auch Leo Weimersheimer die 1833 eröffnete Jüdische Schule in dem Ort besucht haben. Ob er sich ebenfalls im Vereinsleben der Stadt engagierte, wie zum Beispiel im damals recht erfolgreichen Fußballverein FC Ichenhausen oder im Gesangsverein Zion, wissen wir nicht.

Der Tod seines 63jährigen Vaters dürfte für den zehnjährigen Leo Weimersheimer ein harter Einschnitt gewesen sein. Zu hoffen ist, dass ihm seine älteren Geschwister und die lebendigen Traditionen der jüdischen Gemeinde Ichenhausens in dieser schweren Zeit Halt geben konnten.

Nach dem Ende der Volksschulzeit absolvierte Leo Weimersheimer eine kaufmännische Ausbildung. Belegt ist das durch die Unterlagen zur Mobilmachung für den Ersten Weltkrieg. Laut den Kriegsstammrollen des Königreichs Bayern wurde der 18jährige Kaufmann Leo Weimersheimer im Juni 1918 in das 15. Infanterie-Regiment eingezogen und durchlief dort die Garnisonsstandorte Nördlingen, Neuburg und Kaufbeuren. Das Kriegsende im November 1918 brachte es mit sich, dass ihm die Teilnahme an Kampfhandlungen erspart blieb und im Februar 1919 wurde Leo Weimersheimer wieder aus dem Heer in seinen Heimatort Ichenhausen entlassen.

Der Einstieg in den Schuhhandel

Leo Weimersheimer 1925 im Alter von 26 Jahren (Bild: Staatsarchiv München, Pol Dir 15343)

Auch für die ersten Jahre nach dem Kriegsende gibt es nur wenige Informationen zu Leo Weimersheimer. Seine Mutter verstarb 1919, was wohl die Notwendigkeit verstärkt haben dürfte, sich ein eigenständiges berufliches Auskommen aufzubauen.

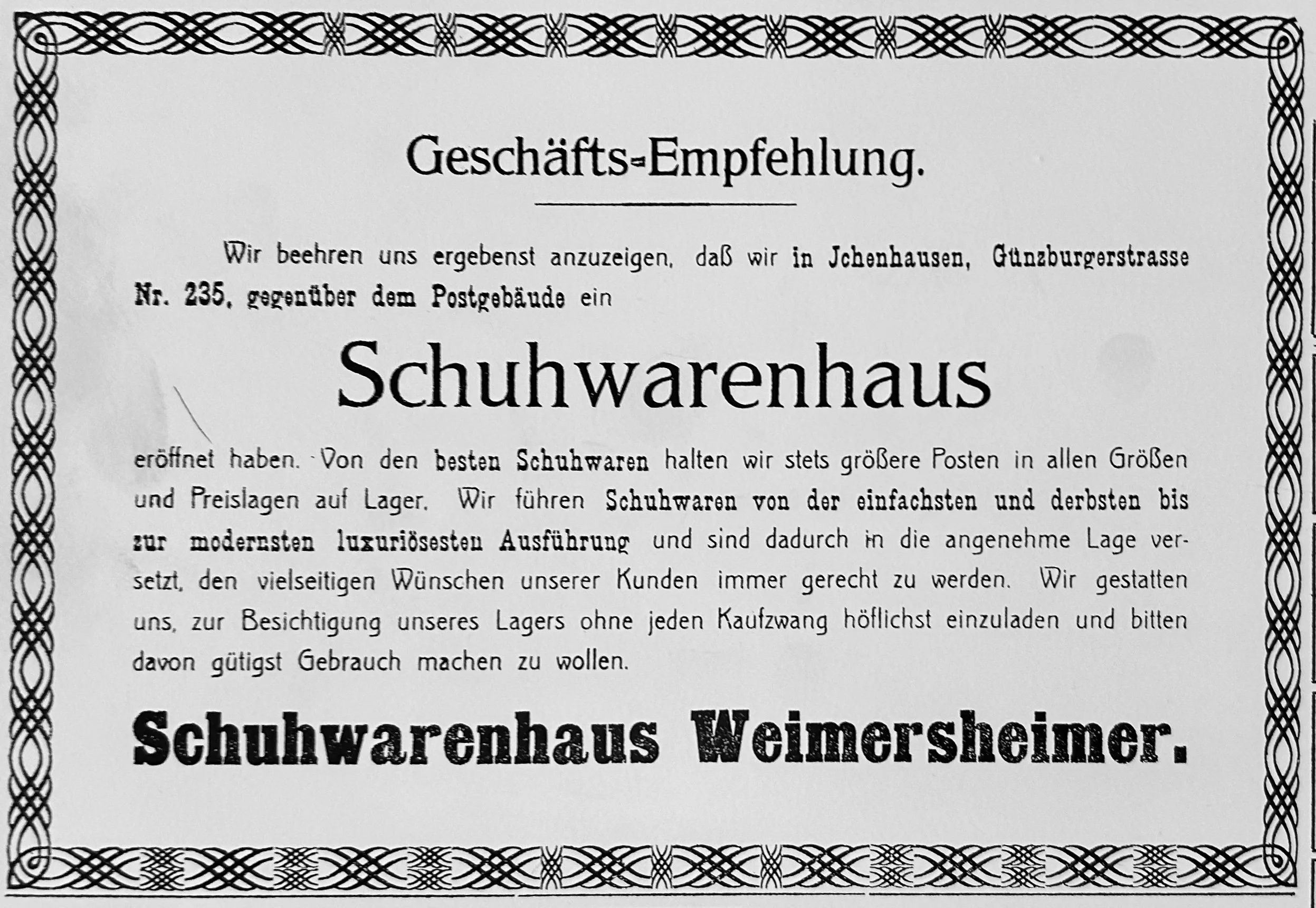

Annonce für das Schuhwarenhaus Weimersheimer im Ichenhausener “Volksfreund”

Leo Weimersheimers späterer Werdegang legt nahe, dass er bei dem in der Lokalzeitung „Der Volksfreund“ annoncierten Schuhwarenhaus Weimersheimer eine tragende Rolle spielte. Dazu passen Quellen, in denen der ausgebildete Kaufmann auch als gelernter Schuhmacher bezeichnet wird. Zudem ist der Standort des Schuhgeschäfts in der nach Günzburg führenden Durchgangsstraße in den Ichenhausener Amtsunterlagen auch als damaliger Wohnort seiner Schwestern Minka und Sara Weimersheimer belegt.

In diesem Haus befand sich die Schuhhandlung der Familie Weimersheimer in Ichenhausen (Bild: Privat)

Für Leo Weimersheimer dürfte es nicht einfach gewesen sein, sich erfolgreich im Schuhhandel zu behaupten. Nicht nur, dass die nach dem Ersten Weltkrieg bis 1923 immer rasanter an Fahrt aufnehmende Inflation allen Handeltreibenden zusetzte, auch gab es damals in Ichenhausen mindestens zwei weitere Konkurrenten im Schuhgeschäft. Eine gewisse Alleinstellung versuchte sich das Schuhwarenhaus Weimersheimer durch den Exklusivvertrieb der damals bekannten Saxonia-Stiefel aus dem sächsischen Groitzsch zu verschaffen.

Doch im Weihnachtsgeschäft 1926 erschien das letzte Inserat des Schuhwarenhauses Weimersheimer im „Volksfreund“ und danach scheint es zu einer Einstellung des Geschäftsbetriebs gekommen zu sein.

Im August 1926 zog Leo Weimersheimer ein erstes Mal nach München und wohnte dort in der Bayerstraße 89, unweit der Theresienwiese. Wahrscheinlich nahm er damals eine Tätigkeit als Handelsvertreter für Schuhe auf. Im Juni 1927 war er dann allerdings wieder in Ichenhausen gemeldet, im Haus seiner Schwestern in der Günzburger Straße. Im April 1932 wurde in Ichenhausen schließlich Leo Weimersheimers Wegzug nach Rastatt vermerkt, was gut zu seiner Berufstätigkeit passte: Die dort von dem jüdischen Unternehmer Samuel Weil aufgebaute „Weil-Schuh-AG“ war seinerzeit eine der größten Schuhfabriken des Landes. In späteren Unterlagen wird Leo Weimersheimer auch als „Vertreter der Rastatter Schuhfabrik“ bezeichnet.

Erneuter Zuzug nach München

Ab 1933 verlagerte sich die Vertretertätigkeit von Leo Weimersheimer schwerpunktmäßig in den oberbayerischen Bereich und er zog erneut nach München, dieses Mal zur Untermiete in eine Wohnung in der Lessingstraße. Aktenkundig ist diese Wohnadresse durch eine Anzeige wegen Parkens im Parkverbot, die Leo Weimersheimer Ende 1933 erhielt, als er gerade eine Bestellung in einem Schuhgeschäft im Rosental ablieferte.

Aus dieser Anzeige geht auch hervor, dass Leo Weimersheimer ein eigenes Auto besaß, was damals durchaus etwas Besonderes war. Fotos aus dieser Zeit zeigen Leo Weimersheimer als einen modisch gekleideten, selbstbewussten Mann und wie aus späteren Polizeiakten zu entnehmen ist, war er damals gutverdienend, viel im süddeutschen Raum unterwegs und dem sozialen Leben und Vergnügungen gegenüber aufgeschlossen.

Wenn man bedenkt, dass sich all das vor dem Hintergrund der Machtübergabe an die Nationalsozialisten sowie in der „Hauptstadt der Bewegung“ München abspielte, ist aber auch davon auszugehen, dass Leo Weimersheimer sich seiner Exponiertheit bewusst war: als erfolgreicher Geschäftsmann und als Handelsreisender lief er besondere Gefahr, ins Visier der immer aggressiver und hemmungsloser auftretenden Schlägertrupps der SA zu geraten.

In München etablierte sich Leo Weimersheimer als erfolgreicher Kaufmann (Bild: Staatsarchiv München, Pol Dir 15343)

Anzeige wegen „Rassenschande“

Es ist deshalb auch nicht verwunderlich, dass Leo Weimersheimer am 16. September 1935 besonders wachsam reagierte, als er morgens in der Tageszeitung von der Verabschiedung der sogenannten „Nürnberger Gesetze“ erfuhr. In dem „Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“ wurde die Eheschließung sowie der außereheliche Geschlechtsverkehr zwischen Juden und „Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes“ verboten. Für den Tatbestand der so bezeichneten „Rassenschande“ sollten Männer mit Gefängnis oder Zuchthaus bestraft werden.

Verkündung der “Nürnberger Gesetze” im “Völkischen Beobachter” vom 16. September 1935

Leo Weimersheimer war zu diesem Zeitpunkt selbst in einer Beziehung mit einer nichtjüdischen Frau und suchte diese sogleich mit der Zeitung in der Hand auf und erklärte, dass sie ihre Beziehung wegen des neuen Gesetzes beenden müssten. Die verletzte, auf eine Heirat hoffende Frau wollte davon nichts hören und als Leo Weimersheimer an der Trennung festhielt, drohte sie ihm einige Wochen später: „Jetzt bringe ich Dich nach Dachau!“.

Die Frau denunzierte ihren früheren Partner tatsächlich und am 10. Dezember 1935 wurde Leo Weimersheimer wegen des „Verdachts auf Rassenschande“ festgenommen. Es folgten sieben Tage in Haft. In dieser Woche wurde Leo Weimersheimer mehrmals zu intimsten Details befragt und die Aussagen seiner Ex-Partnerin sowie weiterer Bekanntschaften wurden aufgenommen. Letztlich konnten die in seiner Intimsphäre wühlenden Polizeibeamten Leo Weimersheimer nichts Strafrelevantes nachweisen, doch die Angelegenheit sollte ihn auch später noch beschäftigen. Im März 1936 musste er noch einmal in die Haftanstalt Neudeck zur Aussage und Mitte 1938 wurde er erneut verhört, nachdem ihn ein fremder Mann mit einer aus Irrtümern fabrizierten Geschichte bei der Gestapo erneut wegen „Rassenschande“ angezeigt hatte.

Heirat und Familiengründung

Nach der Entlassung aus der einwöchigen Haft im Dezember 1935 stellte der 36jährige Leo Weimersheimer in seinem Leben neue Weichen. Er zog in der Häberlstraße zur Untermiete in eine neue Wohnung. Und er hatte eine jüdische Frau kennengelernt, der gegenüber er bald ernsthafte Absichten verfolgte.

1936 heiratete Leo Weimersheimer die Würzburger Geschäftsfrau Rosa Frank (Bild: Staatsarchiv Würzburg, Gestapostelle Würzburg 15622)

Die 31jährige Rosa Frank war die Tochter des Würzburger Warenhausbesitzers Max Kaufmann. Sie war seit 1930 geschieden und Mutter des 1925 geborenen Sohns Horst Karl Frank. Im väterlichen Kaufhaus in der Würzburger Innenstadt fungierte sie als Abteilungsleiterin und Einkäuferin, unternahm dabei Geschäftsreisen in die europäischen Modezentren und lebte mit ihrem Vater in einem Anwesen in einem stilvollen Würzburger Villenviertel. Ende 1935 hatte ihr Vater, der nebenbei in der Reichsvereinigung der Juden aktiv war, wegen der zunehmenden Beschränkungen des NS-Regimes sein Geschäft verkauft und war nach Berlin gezogen.

Vielleicht kannten sich Rosa Frank und Leo Weimersheimer aus dem Modehandelsgeschäft, jedenfalls konnte er der gebürtigen Würzburgerin nach dem Verkauf des väterlichen Kaufhauses eine neue Perspektive bieten. Am 20. Februar 1936 heirateten die beiden in München und Rosa nahm den Familiennamen Weimersheimer an.

Leo und Rosa Weimersheimer zogen in eine Villa am Miesbacher Platz in München-Harlaching (Bild: Privat)

Zunächst wohnten sie in einer Wohnung in der Anglerstraße 30. Ende Juni 1936 wurde das Ehepaar Besitzer eines eigenen Hauses am Miesbacher Platz 12 in Harlaching, wo einen Monat zuvor Leo Weimersheimer bereits im Nachbarhaus Miesbacher Platz 13 eine Provisionsvertretung und einen Großhandel für Schuhwaren eröffnet hatte. Die Wohnadresse ist dabei eine etwas zweischneidige Angelegenheit: Einerseits liegt der Miesbacher Platz in einem gehobenen, erst seit den 1920er Jahren erschlossenen Siedlungsgebiet. Andererseits befand sich ebenfalls in dem Viertel, nur wenige Straßen entfernt, auch die sogenannte „Alte-Kämpfer-Siedlung“, welche die Nationalsozialisten für die Teilnehmer des Hitlerputsches von 1923 errichten ließen.

Doch die Familie Weimersheimer schien sich davon nicht beirren zu lassen. Anfang 1937 zog auch der elfjährige Sohn Horst Karl von Rosa Weimersheimer in das Haus am Miesbacher Platz, nachdem er seit dem Wegzug seiner Mutter aus Würzburg zunächst auf das Jüdische Landschulheim Herrlingen in der Nähe von Ulm gegangen war. Als im Februar 1937 schließlich auch Rosa Weimersheimers Vater Max Kaufmann von Berlin an den Miesbacher Platz 12 zog, war die – wie man es heute nennen würde – „Patchwork-Familie“ perfekt. Beruflich lehnte sich der erfahrene Geschäftsmann Max Kaufmann an seinen neuen Schwiegersohn an und meldete ebenfalls eine Provisionsvertretung als Gewerbe an, in seinem Fall für Damenkonfektion und Textilwaren.

Der Schock der „Reichskristallnacht“

Leo Weimersheimer 1939 nach seiner Freilassung aus der Haft in Dachau (Bild: Staatsarchiv München, Pol Dir 15343)

Doch der Neuanfang der Familie währte nicht lange. Bereits Mitte 1938 wurden sowohl Leo Weimersheimer wie auch Max Kaufmann im Zuge der Arisierungspolitik der Nationalsozialisten gezwungen, ihre unternehmerische Tätigkeit einzustellen und ihr Gewerbe abzumelden. Nachdem man so bereits das administrativ verkleidete antijüdische Unrecht erfahren musste, zeigte sich in der Reichspogromnacht, am 10. November 1938, der Gewaltwille des NS-Regimes in seiner ganzen Dimension.

Auch Leo Weimersheimer zählte zu den rund 1.000 Münchner Männern, die als „Aktions-Häftlinge“ in das Konzentrationslager Dachau verschleppt wurden, nachdem Propagandaminister Joseph Goebbels mit einer Brandrede im Alten Rathaussaal am Marienplatz die gegen Juden gerichteten Gewaltexzesse in Gang gesetzt hatte.

Bis zum 13. Dezember blieb Leo Weimersheimer als „Schutzhäftling“ in Dachau inhaftiert – wie es heißt, lebten er und seine Familie seitdem in ständiger Angst, wieder vorgeladen zu werden. Dazu kam die immer weiter gehende Entrechtung der jüdischen Deutschen durch die Nationalsozialisten: Anfang März 1939 musste Leo Weimersheimer als Jude seinen Führerschein abgeben, am Ende des Monats hatte das Ehepaar Weimersheimer allen Schmuck und Wertgegenstände zur Zwangsversteigerung abzuliefern und im Dezember 1939 wurde die Familie zum Auszug aus dem Wohnhaus am Miesbacher Platz gezwungen.

Die Weimersheimers mussten in eine Dachmansarde in der Adelheidstraße 33 umziehen (Bild: Privat)

Statt in der eigenen Villa lebten die Weimersheimers nun wieder in Untermiete in einer Wohnung in der Adelheidstraße 33. Max Kaufmann war bereits im November 1939, ebenfalls als Untermieter, in die Schillerstraße 14 gezogen.

Rettungsversuche

Rosa Weimersheimers Sohn Horst Karl Frank sollte ursprünglich mit einem Kindertransport nach Holland gehen (Bild: Staatsarchiv München, Pol Dir 12406)

Für die Angehörigen der Familie Weimersheimer stand nun die Suche nach einer Fluchtmöglichkeit aus Nazideutschland im Mittelpunkt. Ende 1938 bemühte sich Max Kaufmann darum, für seinen Enkel Horst Karl Frank einen Platz für einen Kindertransport nach Holland zu bekommen. Im Münchner Stadtarchiv gibt es in diesem Zusammenhang den Hinweis auf einen Brief Max Kaufmanns an einen „Norbert“. Dabei könnte es sich um Norbert Wollheim handeln, der wie Max Kaufmann in der Reichsvertretung der Juden tätig war und seit den Novemberpogromen 1938 eine wichtige Rolle bei der Organisation von Transporten jüdischer Kinder nach Großbritannien und Schweden, aber auch in die Niederlande spielte. Genaueres ist allerdings nicht bekannt und letztendlich kam es auch nicht zur Aufnahme von Horst Karl in einem der Kindertransporte.

Stattdessen bemühten sich Leo und Rosa Weimersheimer um ein Visum zur Emigration für sich und den Sohn Horst Karl. Zunächst ging es um eine mögliche Ausreise nach Australien, dann nach Kolumbien. Im Herbst 1939 erhielten sie schließlich ein Visum zur Emigration nach Chile und auch die nötigen Auswandererpässe. Doch der Beginn des Zweiten Weltkriegs schuf neue Voraussetzungen und machte die Pläne für eine Auswanderung zunichte. Ihre Auswandererpässe holte die Familie Weimersheimer nie ab.

Die letzten Jahre und Deportation

Dennoch spielte der Gedanke an eine Flucht für die Familie offensichtlich weiter eine Rolle. So begann Horst Karl Frank eine Schlosserlehre in den Jüdischen Anlernwerkstätten, wo jungen Juden eine für die Emigration nützliche Ausbildung vermittelt werden sollte. Die Anlernwerkstätten befanden sich seit 1939 in den Räumen der in der „Kristallnacht“ verwüsteten ehemalige Synagoge der osteuropäischen Juden in der Reichenbachstraße.

Max Kaufmann, der 64jährige Vater von Rosa Weimersheimer heiratete im Juni 1940 die 50jährige Unternehmerwitwe Else Ursell aus dem nordrhein-westfälischen Attendorn, die sich durch die Ehe bessere Ausreisemöglichkeiten erhoffte. Nach der Hochzeit zog sie deshalb, zusammen mit ihren Söhnen Günther (*1921) und Herbert (*1926), zu ihrem Mann nach München. Durch die Anmietung mehrerer Wohnungen versuchten die beiden, bis zur erhofften Emigration einer Denunziation zu entgehen. Unterdessen begann der nur ein Jahr jüngere Herbert Ursell gemeinsam mit Max Kaufmanns Enkel Horst Karl Frank ebenfalls eine Schlosserausbildung in den Jüdischen Anlernwerkstätten.

Im Herbst 1941 war für Leo Weimersheimer dann jedoch offenbar absehbar, dass die Deportation und auch eine mögliche Ermordung immer näher rückten. Am 3. November 1941 verfasste er ein Testament, in dem er als Erben seinen Neffen Sigmund Weimersheimer bestimmte, der als Sohn seines Bruders Joseph und einer nichtjüdischen Mutter 1909 in München geboren wurde.

Tatsächlich wurde Leo Weimersheimer dann in den frühen Morgenstunden des 20. November 1941 gemeinsam mit seiner Frau Rosa, ihrem Sohn Karl Horst sowie mit Günther Ursell von München ins heute litauische Kaunas deportiert. Es handelte sich dabei um den ersten Deportationszug, der aus München abfuhr. Vom Bahnhof Milbertshofen aus steuerte der Sonderzug mit insgesamt 998 Juden an Bord in einer dreitägigen Fahrt – für die meisten Deportierten gab es nicht einmal eine Sitzmöglichkeit – nach Kaunas in dem von der Wehrmacht seit Mitte 1941 besetzten Gebiet. Gemeinsam mit Menschen aus zwei weiteren Zügen aus Berlin und Frankfurt wurden die aus München Deportierten dort zunächst in die Zellen der zaristischen Festungsanlage Fort IX gesperrt. Nachdem sie hier noch zwei weitere Tage ausharren mussten, wurden Leo Weimersheimer und seine Familienmitglieder am 25. November 1941 gemeinsam mit den anderen aus München, Berlin und Frankfurt deportierten Menschen in den Festungsgräben des Fort IX vom Einsatzkommando 3 der Einsatzgruppe A unter der Leitung des SS-Standartenführers Karl Jäger erschossen.

Schicksal naher Angehöriger

Max Kaufmann wurde am 23. Juli 1942 gemeinsam mit seiner Frau Else aus München ins Ghetto Theresienstadt deportiert. Am 28. Oktober 1944 wurden die beiden in das Vernichtungslager Auschwitz weitertransportiert, wo sie am 31. Dezember 1944 ermordet wurden.

Herbert Ursell wurde am 4. April 1942 aus München in das Transit-Ghetto Piaski deportiert und am 4. August 1942 im Vernichtungslager Majdanek ermordet.

Von den Geschwistern Leo Weimersheimers wurden die beiden Schwestern Minka und Frieda, die Anfang der 1930er Jahre in das westlich von Augsburg gelegene Fischach gezogen waren, im April 1942 ebenfalls nach Piaski deportiert und dort ermordet.

Sigmund Weimersheimer überlebte trotz seines Status als „Halbjude“ die NS-Zeit in seiner Wohnung in der Landsberger Straße 151 im Münchner Westend. 1948 beantragte er als Erbe Leo Weimersheimers ein Rückerstattungsverfahren, zog dieses aber 1950 infolge der damals weitgehend ablehnenden Rechtsprechung zurück. Als sich die Einschätzung der Gerichte zu ändern begann, beantragte er 1954 ein erneutes Rückerstattungsverfahren. Dieses wurde zunächst von der Stadt München zurückgewiesen, jedoch im August 1954 von der Wiedergutmachungsbehörde Oberbayern mit einem Vergleich zu einem Abschluss gebracht. Die dabei gezahlte Summe dürfte aber deutlich unter dem tatsächlichen Wert der von Leo und Rosa Weimersheimer unter Zwang abgegebenen Wertgegenstände gelegen haben.

Text und Recherche

Matthias Hell

Quellen

Einwohnermeldekarten zu Leo Weimersheimer, Rosa Weimersheimer, Max Kaufmann und Horst Karl Frank, Stadtarchiv München.

Kriegsranglisten und -stammrollen des Königreichs Bayern, 15. bayer. Infanterie-Regiment, Band 1486.

Der Volksfreund: Ichenhausener neuer Anzeiger, Jahrgänge 1919-1927.

Polizeiakten zu Leo Weimersheimer (Pol.Dir. 15343) und Horst Karl Frank (Pol.Dir 12406) im Staatsarchiv München.

Zugangsbuch des Konzentrationslagers Dachau Nr. 104/019977.

Verzeichnis der gewerbepolizeilich gemeldeten jüdischen Gewerbetreibenden in München, Febr. 1938.

Leihamt/Rückerstattungsakte Ia 3847, Stadtarchiv München.

Deportationsliste Riga vom 15.11.1941, Fa 208, Archiv des Instituts für Zeitgeschichte.

Die Topographie der Verfolgung, NS-Dokumentationszentrum München.

Internetquellen

Biographisches Gedenkbuch der Münchner Juden 1933-1945, https://gedenkbuch.muenchen.de/

Stammbaum der Familie Weimersheimer auf https://www.ancestry.com

Biografien der Stolpersteine Würzburg zu Rosa Weimersheimer (https://stolpersteine-wuerzburg.de/opfer/?q=861), Karl Horst Frank (https://stolpersteine-wuerzburg.de/opfer/?q=862) und Max Kaufmann (https://stolpersteine-wuerzburg.de/opfer/?q=860)

Wollheim Memorial: Norbert Wollheims Beteiligung an der Organisation der Kindertransporte, http://www.wollheim-memorial.de/de/norbert_wollheims_beteiligung_an_der_organisation_der_kindertransporte

Gedenkbuch des Bundes: Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Deutschland 1933 – 1945 https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/

Ein Ausflug nach Ichenhausen https://www.erinnerungswerkstatt-muenchen.de/blog/ichenhausen

Literatur

Haus der Bayerischen Geschichte (Hrsg.): Juden auf dem Lande, Beispiel Ichenhausen: Katalog zur Ausstellung in der ehemaligen Synagoge Ichenhausen, München 1991

Rafael Seligmann: „Lauf, Ludwig, lauf!“: Eine Jugend zwischen Synagoge und Fußball, München 2020

Herbert Dandl: „Jeder Mensch hat einen Namen“ - Gedenkbuch für die Opfer der Shoah aus Giesing und Harlaching 1933-1945, München 2024

Hartmut Hosenfeld: Jüdisch in Attendorn: Die Geschichte der ehemaligen jüdischen Gemeinde in Attendorn, Olpe 2006