Josef Schöfthaler

Josef Schöfthaler, Foto: BayHStA LEA 33299

Geboren am 9. März 1897 in Adlhausen

Gestorben am 25. Juni 1956 in München

Herkunft und Werdegang

Josef Schöfthaler wurde am 9. März 1897 in Adlhausen in Niederbayern geboren. Er war der Sohn von Franziska Weiß und Jakob Schöfthaler. Noch als Kind zog er zusammen mit seinen Eltern und seiner Schwester Mathilde nach München. Dort besuchte er die Volks- und Fortbildungsschule. Sein Vater war Rottenführer bei der städtischen Straßenbahn.

Josef Schöfthaler nahm ab 1916 als Soldat am Ersten Weltkrieg teil. Aufgrund einer Typhuserkrankung im Jahr 1917 verbrachte er mehrere Monate im Lazarett. Nach seiner Entlassung und zurück an der Front, wurde er im September 1918 durch Granatsplitter am Kopf schwer getroffen und verlor anschließend das Gehör auf einem Ohr. Josef Schöfthaler erhielt für seinen Einsatz an der Front das Eiserne Kreuz Zweiter Klasse sowie das schwarze Verwundetenabzeichen. Später erhielt er auf Antrag auch das Frontkämpferabzeichen.

Im Jahr 1919 heiratete er Franziska Angermeyer. Das Ehepaar hatte zwei Söhne. Von 1924 bis zur Machtübernahme durch die Nationalsozialisten im Februar 1933 war Josef Schöfthaler Mitglied des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold sowie der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD). In der Partei übernahm er Aufgaben als Fahnenträger und Hauptkassier. Er gehörte zudem der Eisernen Front an.

Bergmannstraße 3, Foto 2023: privat

Im Jahr 1926 zog die Familie in die Bergmannstraße 3. Josef Schöfthaler, von Beruf Hilfsarbeiter, war vom Fronteinsatz im Ersten Weltkrieg schwer kriegsgeschädigt. Er hatte wiederkehrende Kopfschmerzen und Schwindelanfälle. Im Jahr 1930 beantragte er deshalb seine Frührente, die allerdings abgelehnt wurde.

Anstellung bei der Fassfabrik Drexler

Im April 1939 nahm er eine Anstellung bei der Fassfabrik Drexler im Westend an, die sich nur wenige Meter entfernt von seiner Wohnung in der Bergmannstraße befand. Die Arbeit musste er ein paar Monate später unterbrechen, weil er zum Wehrdienst eingezogen wurde. Josef Schöfthaler diente allerdings nur ein knappes Jahr in einem Wachbataillon in Polen, da er schon im Juli 1940 mit dem Vermerk „u.k.“ aus der Wehrmacht entlassen wurde.

„Unabkömmlich“ waren jene Fachkräfte, die für die Kriegswirtschaft unabdingbar waren und deshalb von der Wehrdienstpflicht freigestellt wurden. Josef Schöfthaler gab jedoch später zu Protokoll, dass er nicht aufgrund seines Berufs, sondern wegen „politischer Unzuverlässigkeit“ aus der Wehrmacht entlassen wurde. Zurück in München nahm er erneut seine Arbeit bei der Fassfabrik Drexler im Westend auf.

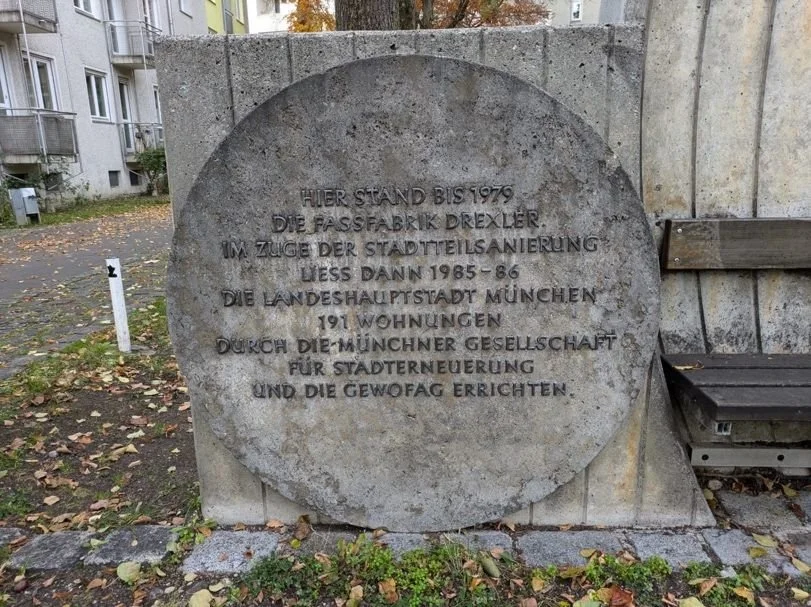

Am Standort der ehemaligen Fassfabrik Drexler ließ die Stadt München in den 1980er Jahren Wohnungen errichten. Im Innenhof des Wohnblocks in der Tulbeckstraße 26-28 erinnert eine Plastik und ein Denkmal an die Fassfabrik Drexler. Bronzeplastik „Fass ohne Boden“ von Joseph Michael Neustifter, Foto: privat

Gedenktafel der Landeshauptstadt München, Foto: privat

Denunziation durch die Schwiegermutter

Im Februar 1944 wurde Josef Schöfthaler festgenommen. Zu diesem Zeitpunkt befand er sich im Scheidungsprozess von seiner Ehefrau. Seine beiden Söhne, mittlerweile 22 und 24 Jahre alt, waren an der Front.

Der Vorfall, der zu dieser Festnahme führte, ereignete sich in der Wohnung seiner Schwiegermutter auf der Schwanthalerhöhe. Laut Gerichtsakten soll er dort seine Ehefrau im Beisein ihrer Mutter tätlich angegriffen haben. Daraufhin eilte die Schwiegermutter zur Polizei, um Hilfe zu holen. Sie erzählte der Polizei aber nicht nur vom mutmaßlichen Übergriff, sondern auch, dass sich Josef Schöfthaler wiederholt negativ über die nationalsozialistische Regierung und den Krieg geäußert habe.

In Form und Inhalt war der Fall keine Ausnahme. Tatsächlich waren Denunziationen, auch solche im engsten Familienkreis, fester Bestandteil des nationalsozialistischen Herrschaftssystems und trugen zu dessen Stabilisierung bei. Bürger waren angehalten, abweichende Meinungen und Verhaltensweisen ihrer Verwandten und Bekannten der Gestapo zu melden. Die Beweggründe der Denunzianten waren vielfältig und komplex, wie das Beispiel von Josef Schöfthalers Schwiegermutter zeigt.

Es lässt sich nicht abschließend klären, ob seine Schwiegermutter ihn aus ihrer politischen Überzeugung heraus denunzierte, oder aber die Denunziation ein Mittel zum Zweck war, um eine Bestrafung für den mutmaßlichen Übergriff auf ihre Tochter zu erwirken - wohlwissend, dass die Polizei dem Vorwurf der häuslichen Gewalt allein kaum Bedeutung zusprechen würde. So oder so war sie sich der Schwere ihrer Denunziation und der daraus resultierenden Folgen für Josef Schöfthaler bewusst – und nahm diese in Kauf.

Der Gerichtsprozess

Im Gerichtsprozess im Sommer 1944 am Oberlandesgericht in München wurde der Vorwurf der häuslichen Gewalt weitestgehend ignoriert. Seine Noch-Ehefrau wurde nicht als Zeugin geladen. Die Anklage fokussierte sich stattdessen auf die Hinweise der Schwiegermutter zu Josef Schöfthalers politischer Gesinnung.

Unter anderem soll er in Bezug auf die Schlacht von Stalingrad zu seiner Schwiegermutter gesagt haben, dass „wir den Krieg niemals gewinnen können, der Moskauer Sender habe bekanntgegeben, dass unsere Soldaten meterhoch vor unseren Linien liegen und von den anderen als Deckung benützt würden.“ Außerdem soll er Nachbarn aufgefordert haben, ausländische Radiosender einzustellen. Diese Nachbarn sagten aus, dass Josef Schöfthaler ihnen gegenüber geäußert habe, dass es ihm lieber wäre, wenn heute noch der Reichsbanner und die sozialdemokratische Regierung existiere.

Josef Schöfthaler, im Prozess ohne Verteidiger, gab an, dass es sich um Missverständnisse handle, und beschuldigte seine Schwiegermutter, ihn aus Gehässigkeit bei der Polizei gemeldet zu haben. Das Gericht wies seine Gegenaussagen als „plumpe Ausrede“ zurück, denn es sei hinreichend belegt, dass Josef Schöfthaler ein „überzeugter Marxist“ sei.

Das Gericht wertete, dass seine geäußerten politischen Meinungen „die Siegeszuversicht, den Durchhalte- und Kampfeswillen des Volkes mindestens zeitweise lähmen“ hätte können. Josef Schöfthaler wurde schließlich wegen „Wehrkraftzersetzung“ zu drei Jahren Zuchthaus und fünf Jahren Ehrverlust verurteilt. Die fünfmonatige Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Neudeck wurden ihm auf die Gesamtstrafe angerechnet.

Seine Haftzeit verbrachte Josef Schöfthaler in den Gefängnissen Stadelheim, Amberg und Bayreuth. Nach etwa eineinhalb Jahren in Haft wurde er am 7. Juni 1945 auf Veranlassung der Alliierten entlassen.

Nach der Entlassung

Im August 1945 nahm Josef Schöfthaler wieder seine Arbeit in der Fassfabrik Drexler auf. In den folgenden Jahren stellte er diverse Anträge auf Entschädigung für seine Haftzeit. Die Akten zeugen von Josef Schöfthalers angeschlagener Gesundheit nach 1945.

Gegenüber dem Bayerischen Landesentschädigungsamt argumentierte er, dass sein gesundheitlicher Zustand auf die Haftbedingungen zurückzuführen sei. So wurde er während einer zweitägigen Einzelhaft im Januar 1945 in einer Zelle mit eingeschlagenen Fenstern bei Minusgraden eingesperrt und hatte daraufhin Blut gespuckt. Der Anstaltsarzt wies eine Behandlung ab und sagte, anspielend auf eine tödliche Injektion: „wenn Sie nochmal kommen, dann gebe ich Ihnen die graue Spritze.“

Dem Antrag auf Entschädigung für Schaden an Körper oder Gesundheit wurde nicht stattgegeben. Es konnte nicht abschließend geklärt werden, ob Josef Schöfthalers körperliche Leiden ausschließlich von der Haftzeit herrührten oder zumindest teilweise ihren Ursprung in seinem Fronteinsatz im Ersten Weltkrieg hatten. Die herangezogenen Ärzte deuteten eine mögliche psychische Belastung Josef Schöfthalers als Folge der Inhaftierung an, jedoch sprachen sie den Symptomen keine größere Bedeutung zu. Heutzutage, mit dem Wissen über posttraumatische Belastungsstörungen infolge von Verfolgungs-, Haft- und Kriegserfahrungen, würde man Josef Schöfthalers Fall womöglich anders bewerten.

Lediglich dem Antrag auf Entschädigung für Schaden am beruflichen Fortkommen wurde stattgegeben und Josef Schöfthaler erhielt eine Kapitalentschädigung auf der Basis seines Einkommens vor seiner Verhaftung im Jahr 1944.

Josef Schöfthaler war insgesamt drei Mal verheiratet. In zweiter Ehe war er mit Magdalena Götz, geborene Schlag, verheiratet. In dritter Ehe war er mit Elisabeth Straßmeier verheiratet. Nach 1945 lebte er in Laim und der Schwanthalerhöhe. Er verstarb am 25. Juni 1956 im Alter von 59 Jahren in München.

Seine Biografie findet Erwähnung in Ingelore Pilwouseks Buchprojekt „Verfolgung und Widerstand: Das Schicksal Münchner Sozialdemokraten in der NS-Zeit“ (2012) und auf dieser Publikation aufbauend, im „Online-Gedenkbuch der Sozialdemokratie 1933-1945“ der Friedrich-Ebert-Stiftung.

Bergmannstraße

Die Bergmannstraße im Münchner Westend liegt im Stadtbezirk 8, der Schwanthalerhöhe. Mit einer Länge von ca. 850 m führt sie von der Landsberger Straße zur Ridlerstraße. In der Bergmannstraße lebten in der Zeit von 1933 bis 1945 42 Personen, die von den Nationalsozialisten aus unterschiedlichen Gründen verfolgt wurden. Ihre Biografien finden Sie nach und nach auf unserer Homepage. Bisher können die Schicksale folgender Menschen gelesen werden:

Text und Recherche

S. Z.

Quellen und Literatur

Bayerisches Landesentschädigungsamt, BayHStA LEA 33299.

Erweiterte Melderegisterauskunft zu Josef Schöfthaler, Stadtarchiv München, Oktober 2024.

Kriegsranglisten und -stammrollen des Königreichs Bayern, 1. Weltkrieg 1914-1918.

Landeshauptstadt München (Hrsg.): KulturGeschichtsPfad Stadtbezirk 08 Schwanthalerhöhe, 2019.

Pilwousek, Ingelore (Hrsg.): Verfolgung und Widerstand: Das Schicksal Münchner Sozialdemokraten in der NS-Zeit. Volk Verlag, 2012.

Portal zur Geschichte der Sozialdemokratie: Online-Gedenkbuch der Sozialdemokratie 1933-1945. Friedrich-Ebert-Stiftung. Abgerufen am 4. Juli 2024. https://www.geschichte-der-sozialdemokratie.de/gedenkbuch/details/?tx_igonlinegedenkbuch_onlinegedenkbuch%5Bperson%5D=268&cHash=8a40bb3429880f1d1441179628d042c2

Reuband, Karl-Heinz: Denunziation im Dritten Reich: die Bedeutung von Systemunterstützung und Gelegenheitsstrukturen. In: Historical Social Research, 26(2/3), 2001. S. 219-234.

Staatsarchiv Bamberg, JVA St. Georgen Bayreuth, Gefangenenakten 5240.

Staatsarchiv München, Generalstaatsanwaltschaft OLG 3568.