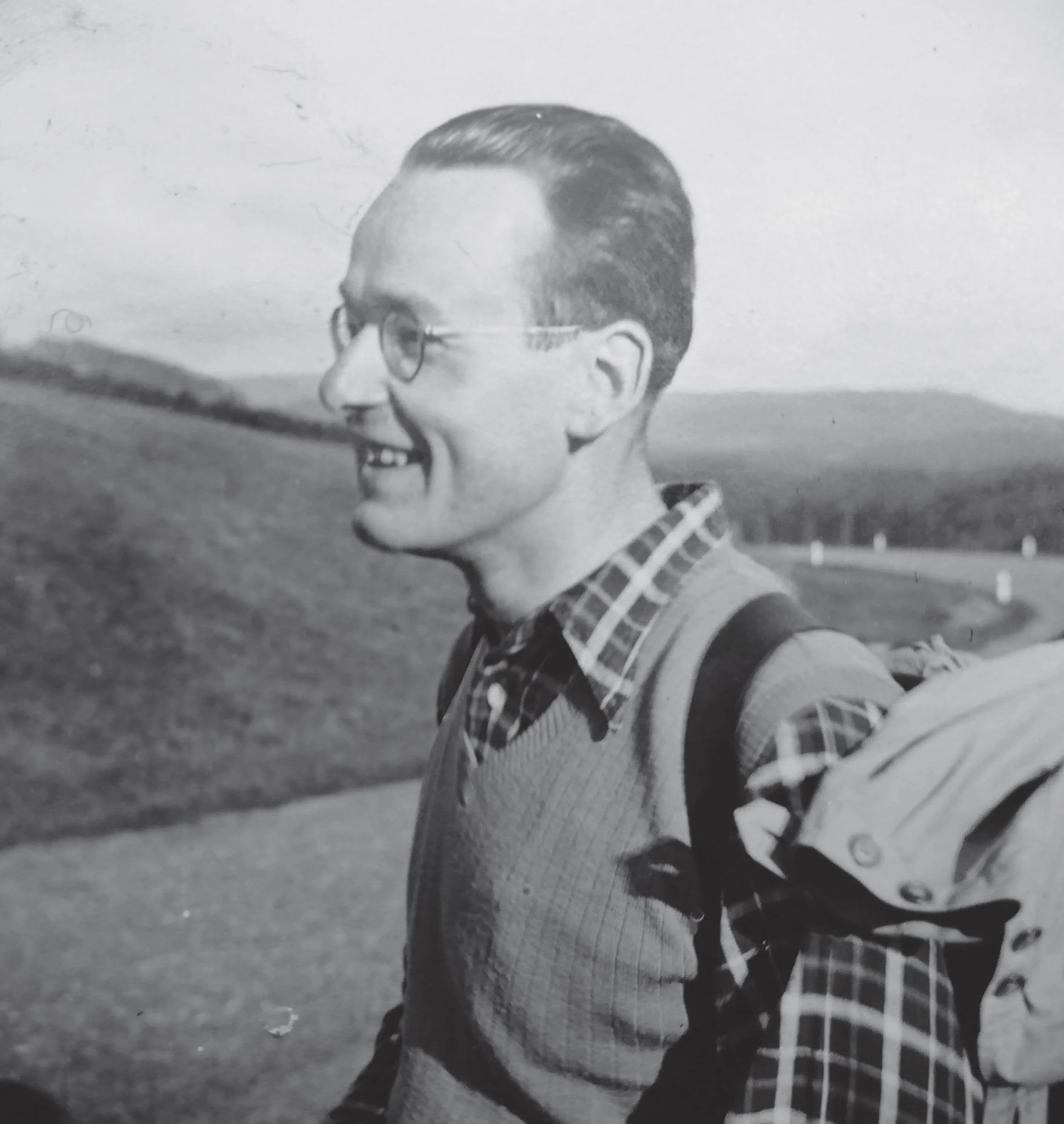

Karl Otto Watzinger

Karl Otto Watzinger, 1941

Foto: Privatbesitz Jörg Watzinger

Geboren am 17. Mai 1913 in Gießen

Inhaftiert im Konzentrationslager Dachau vom 24. Oktober 1941 bis 10. November 1944

Gestorben am 30. April 2006 in Mannheim

Herkunft, familiärer und politischer Hintergrund

Marie Watzinger mit ihren Kindern Karl Otto und Irmgard, 1928, Foto: Privatbesitz Jörg Watzinger

Karl Otto Watzinger wurde am 17. Mai 1913 in Gießen als eines von drei Kindern von Marie Watzinger, geborene von Bollinger, und Carl Watzinger geboren. Karl Otto Watzingers Vater war Professor für Archäologie, seine Mutter verfügte über keine Berufsausbildung. In München besaßen Karl Otto Watzingers Eltern ein Haus in der Goethestraße 54, in dem sie aber nie gelebt haben. Während sein Vater sich für die Politik der Weimarer Republik interessierte – er stand politisch der Deutschen Volkspartei (DVP) nahe – fühlte sich seine Mutter von Literatur und Theater angesprochen. Da sein Vater 1918 an den Lehrstuhl für Klassische Philologie und Archäologie der Philosophischen Fakultät der Universität Tübingen berufen wurde, zog die Familie von Gießen in die baden-württembergische Neckarstadt, wo Karl Otto Watzinger seine Kindheit verbrachte. Diese war durch eine Distanz zu seinen Eltern geprägt, er siezte sie. Karl Otto Watzinger besuchte das humanistische Gymnasium in Tübingen, das er 1931 mit dem Abitur abschloss.

Jurastudium und Abbruch des Referendariats

1931 begann Karl Otto Watzinger an der Universität Tübingen ein Jurastudium. Zum Wintersemester immatrikulierte er sich an der Universität Berlin, um dort sein Jurastudium fortzusetzen. Dort wohnte und arbeitete er in der „Sozialen Arbeitsgemeinschaft Berlin Ost“ (SAG-Ost), ein im Jahr 1911 durch den Pfarrer Friedrich Siegmund-Schultze ins Leben gerufenes Modell, mit dem Ziel, eine Arbeitsgemeinschaft zwischen Proletariat und gebildeten Bürgern entstehen zu lassen. Studierende konnten sich dort in sozialen Projekten engagieren. Bei seiner Arbeit wurde Watzinger Zeuge der Not von langjährigen Arbeitslosen, die in seinen Augen den Glauben an den demokratischen Staat verloren hatten und stattdessen ihre Hoffnung in den Kommunismus setzten.

1933 trat Watzinger, politisch noch offen, der Studenten-SA (Sturmabteilung) bei und war auch Mitglied im NS-Rechtswahrerbund (NSRB), der Berufsorganisation der Juristen im NS-Staat von 1936 bis 1945. Er begründete dies in Retrospektive damit, dass er sich von der Bewegung habe mitreißen lassen und nicht abseits stehen wollte. Außerdem hatte er geglaubt, seine demokratische Anschauung und sein kritisches Denken mit in die Organisation einbringen zu können. Während seiner Zeit in der SA brach er seine Kontakte zu kommunistischen und jüdischen Bekannten nicht ab. 1936 begann er als Referendar am Amtsgericht Rottenburg seinen Vorbereitungsdienst. Ein Jahr später trat er aus der SA aus und brach den Vorbereitungsdienst ab, weil er „in einem Unrechtsstaat kein Recht sprechen“ konnte.

Kritik an der NS-Ideologie

Nach seinem abgebrochenen Vorbereitungsdienst zog Karl Otto Watzinger wieder nach Berlin. Er übte fortan Kritik an der NS-Ideologie und stand von seiner politischen Gesinnung der mittlerweile verbotenen Sozialistischen Arbeiterpartei (SAP) nahe, die sich 1931 von der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) abgespalten hatte. Beispielsweise hielt er vor Exilanten der Sozialistischen Arbeiterpartei in der Schweiz Vorträge über die innenpolitische Situation in Deutschland und veröffentlichte 1938 einen Beitrag in der Exil-Zeitschrift „Maß und Wert“, der den Titel „Arbeiter im Diktaturstaat“ trug. 1939 verließ er die in Berlin ansässige Wirtschaftsgruppe Chemische Industrie, bei der er seit 1937 als Hilfsarbeiter tätig war und immatrikulierte sich an der Universität Göttingen.

Verurteilung wegen „Hochverrats“

Wegen illegaler Parteiarbeit wurde Karl Otto Watzinger im August des gleichen Jahres verhaftet. Nach einer eineinhalbjährigen Untersuchungshaft in Bruchsal wurde er zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Die Anklage lautete: „Vorbereitung zum Hochverrat“. Man unterstellte ihm, dass er die illegale Sozialistische Arbeiterpartei habe neu aufbauen wollen. Bis September 1941 war Karl Otto Watzinger im Ulmer Strafgefängnis inhaftiert. Im Anschluss daran machte er, gemeinsam mit seinen Eltern, einen Urlaub im Schwarzwald, nichtsahnend, dass seine neu gewonnene Freiheit nur von kurzer Dauer sein würde.

Karl Otto Watzinger nach seiner Haftentlassung während eines Urlaubs im Schwarzwald, 1941

Foto: Privatbesitz Jörg Watzinger

Inhaftierung im Konzentrationslager Dachau – „völlig rechtlos“ und russische Kriegsgefangenschaft

Am 24. Oktober 1941 wurde Karl Otto Watzinger ohne Anklage verhaftet und „völlig rechtlos“ ins Konzentrationslager Dachau verschleppt. Dort erhielt er als „Schutzhäftling“ die Häftlingsnummer 27993 und wurde für den Dienst in der Kleiderkammer eingeteilt. Daneben wurde er für „Bombensuchkommandos“ zwangsrekrutiert: er musste mit weiteren Häftlingen im nahegelegenen München Blindgänger entschärfen, wodurch er größter Lebensgefahr ausgesetzt war.

Im November 1944 ließ er sich, zusammen mit weiteren politischen Häftlingen, auf das Angebot ein, sich an der Ostfront zu „bewähren“, um dem Konzentrationslager zu entkommen. Seine Beweggründe für diese Entscheidung lagen vor allem in seiner Angst, dass die SS das Konzentrationslager vor der Ankunft der alliierten Truppen liquidieren könne. Außerdem entging er so dem „Typhuswinter“, dem im Lager unzählige Häftlinge zum Opfer fielen.

Er kam zur „SS-Strafdivision Dirlewanger“ nach Ungarn. Die „SS-Strafdivision Dirlewanger“ war eine nach ihrem Anführer Oskar Dirlewanger (1895 -1945) im Jahr 1940 gegründete Sondereinheit der Waffen-SS, die für ihre brutalen Kriegsverbrechen gegen Partisanen und Zivilisten bekannt war und sich zunächst aus vorbestraften Wilddieben und später auch aus SS-Straftätern zusammensetzte. Ab 1944 rekrutierte man politische Häftlinge aus den Konzentrationslagern. Karl Otto Watzinger gelang es jedoch, mit allen anderen Häftlingen bei der ersten Gelegenheit zur „Roten Armee“ überzulaufen. Er kam in russische Kriegsgefangenschaft und musste schwere Arbeit im Steinbruch leisten.

Entlassung aus der Gefangenschaft und Promotion zum Dr. jur.

Im September 1945 wurde Karl Otto Watzinger aus russischer Kriegsgefangenschaft entlassen. Er kehrte in einem sehr schlechten gesundheitlichen Zustand nach Tübingen zurück. Seine Mutter war im Mai 1945 in einer psychiatrischen Klinik verstorben, sein Vater trauerte. Die Ernährungslage in den deutschen Städten, so auch in Tübingen, war katastrophal. Nicht nur körperlich war Karl Otto Watzinger völlig erschöpft, sondern auch seelisch. Er litt an einer schweren Depression, weswegen er unter anderem eine Behandlung mit Elektroschocks erhielt.

Nachdem er sich wieder erholt hatte, promovierte er 1947 an der Universität Tübingen. Seine Doktorarbeit mit dem Titel „Die privatrechtliche Staatsauffassung Carl Ludwig von Hallers“ wurde mit der Note „sehr gut“ bewertet. Von 1948 bis 1949 setzte er das Rechtsreferendariat am Landgericht Tübingen, das er 1939 abgebrochen hatte, fort und absolvierte sein zweites juristisches Staatsexamen.

Anerkennung als Opfer des Nationalsozialismus und Eintritt ins Berufsleben

Das Jahr 1949 begann für Karl Otto Watzinger mit einer guten Nachricht. Am 10. Januar 1949 wurde im Spruchkammerverfahren des Staatskommissariats für die politische Säuberung im Land Württemberg-Hohenzollern entschieden, ihn von allen Vorwürfen der SS-Täterschaft freizusprechen. Er galt damit als entlastet und wurde als Opfer des Nationalsozialismus anerkannt.

Auch beruflich konnte er nun Fuß fassen. Im Oktober 1949 führte ihn seine erste Stelle als Leiter des Rechtsamts nach Ulm. Im Dezember wurde er Rechtsrat der Stadt Ulm. 1951 trat Watzinger der SPD bei. Im gleichen Jahr wurde das Urteil wegen Beihilfe zum Hochverrat von 1939 revidiert. Zudem wurde sein Antrag auf Wiedergutmachung, der im ersten Verfahren abgelehnt wurde, bewilligt. Im Jahr 1953 erfolgte die Ernennung zum Beamten auf Lebenszeit.

Heirat und Familiengründung

Das frisch verheiratete Ehepaar Barbara und Karl Otto Watzinger, 1954

Foto: Privatbesitz Jörg Watzinger

Am 19. März 1954 heiratete Karl Otto Watzinger in Ulm die 1922 in Darmstadt geborene Anna Barbara Sommerlatt. Das Ehepaar zog von Ulm nach Mannheim, da Karl Otto Watzinger dort am 1. August 1954 zum Rechtsbeirat (Stadtsyndikus) ernannt wurde. 1955 wurde Jörg Watzinger, der erste Sohn des Ehepaares geboren. Nach der Geburt wurde Karl Otto Watzinger erneut von einer Depression heimgesucht, weswegen er drei Monate arbeitsunfähig war und sich in psychiatrische Behandlung begab. 1958 erblickte Ulrich, der zweite Sohn des Ehepaares das Licht der Welt. 1961 wurde Tochter Doris geboren.

Engagement für christlich-jüdische Verständigung

Ernennung zum beigeordneten Bürgermeister und Verleumdung

Karl Otto Watzinger machte es sich aufgrund seiner leidvollen Erfahrungen im Nationalsozialismus zur Aufgabe, sich für eine demokratische Gesellschaft und den respektvollen Umgang miteinander einzusetzen. So gründete er 1958 gemeinsam mit anderen in Mannheim die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Rhein-Neckar e. V., dessen Vorsitz er von 1970 bis 1985 innehatte. Neben seinem Beruf bot er darüber hinaus Kurse an der Volkshochschule an, z. B. einen Kurs mit dem Titel „Widerstand im Dritten Reich – Freiheitskämpfer oder Volksverräter“, den er auch in Ulm gehalten hat.

1961 wurde er zum beigeordneten Bürgermeister der Stadt Mannheim mit der Zuständigkeit für das Organisations-, Rechts- und Personalwesen ernannt. Kurz vor seiner Wiederwahl als Bürgermeister wurde Karl Otto Watzinger im November 1969 wegen seiner Zeit in der „SS-Division Dirlewanger“ als „SS-Mann an der Spitze der Stadtverwaltung Mannheim“ verleumdet. Nach einem vierjährigen Gerichtsprozess wurde er in allen Punkten freigesprochen.

Pensionierung, erneute Nachwirkungen der KZ-Haft und Tod

Dr. Karl Otto Watzinger bei der Einweihung der Gedenktafel für die zerstörte Synagoge in Mannheim-Feudenheim, 1965

Foto: Privatbesitz Jörg Watzinger

1978 wurde Karl Otto Watzinger aus seinem Amt als beigeordneter Bürgermeister verabschiedet. Er nahm nun regelmäßig an Veranstaltungen des Historischen Seminars der Universität Mannheim teil und recherchierte in Archiven. 1984 erschien seine Publikation „Geschichte der Juden in Mannheim 1650-1945“. 1985 wurde er zum Ehrenvorsitzenden der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit e. V. ernannt. 1995 veröffentlichte er mit „Ludwig Frank: ein deutscher Politiker jüdischer Herkunft“ sein zweites Werk zur jüdischen Stadtgeschichte Mannheims.

Jeweils nach der Fertigstellung seiner Buchmanuskripte holte ihn seine traumatische Vergangenheit wieder ein. Erinnerungen an die Verfolgung und seine Zeit im Konzentrationslager belasteten ihn. Wegen Depressionen wurde er erneut mit einer Elektrokrampftherapie behandelt, die unter Narkose stattfand.

Bis zu seinem 90. Geburtstag gab er Führungen über den jüdischen Friedhof in Mannheim. Dr. Karl Otto Watzinger verstarb am 30. April 2006 mit fast 93 Jahren in Mannheim, nachdem er noch zehn gute Jahre ohne depressive Beschwerden verlebt hatte.

Text und Recherche

Carolin Pfeuffer, Oktober 2025

Internetquellen

Arolsen Archives: 10359072 (KARL OTTO WATZINGER), online unter: https://collections.arolsen-archives.org/de/document/10359072 [Zugriff: 22.08.2025].

Gedächtnisbuch für die Häftlinge des KZ Dachau: Karl Otto Watzinger, verfasst von Benedikt Leonhard, online unter: https://www.gedaechtnisbuch.org/wp-content/uploads/2020/09/Watzinger-Karl-Otto-ohne-US.pdf [Zugriff: 22.08.2025].

Götze, Robert: Soziale Arbeitsgemeinschaft Ost (Berlin). Fortschrittliches Modell einer neuen Gesellschaft oder vielmehr konsequent gelebte Nächstenliebe, Beitrag vom 14.05.2005, online unter: https://www.stadtteilarbeit.de/lernprogramm-stadtteilarbeit/hauptseiten/soziale-arbeitsgemeinschaft-ost-berlin [Zugriff: 03.10.2025].

KZ-Gedenkstätte Dachau: Im Gespräch mit Jörg Watzinger, online unter: https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/veranstaltungen/erinnerung-und-familiengedaechtnis-im-gespraech-mit-joerg-watzinger/ [Zugriff: 22.08.2025].

Marchivum. Mannheims Archiv - Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung: NL Watzinger, Karl-Otto, 1931-2004 (Bestand), online unter: https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=1268504 [Zugriff: 22.08.2025].

Marchivum. Mannheims Archiv – Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung: 95 A 41 Ludwig Frank: ein deutscher Politiker jüdischer Herkunft / Karl Otto Watzinger. Ludwig Frank im Spiegel neuer Quellen / bearb. von Michael Caroli ... (Bibliothek), online unter: https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=672006 [Zugriff: 22.08.2025].

Watzinger, Jörg: Für ein gerechteres, demokratisches Deutschland. Beitrag auf Reflections. Family History affected by Nazi Crimes vom 26.10.2017, online unter: https://reflections.news/de/fuer-ein-gerechteres-demokratisches-deutschland/ [Zugriff: 22.08.2025].

Watzinger, Jörg: Mein Onkel Jörg Dietrich. Beitrag auf Reflections. Family History affected by Nazi Crimes vom 18.04.2020, online unter: https://reflections.news/de/mein-onkel-joerg-dietrich/ [Zugriff: 22.08.2025].

Watzinger, Jörg: Mein Vater überlebte drei Jahre KZ-Haft. Meine Großmutter starb im Mai 1945 1945 in der Psychiatrie. Beitrag auf Reflections. Family History affected by Nazi Crimes vom 21.12.2018, online unter: https://reflections.news/de/grossmutter-marie/ [Zugriff: 03.10.2025].

Literatur

Auerbach, Helmut: Die Einheit Dirlewanger. In: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 10 (1962), Heft 3, S. 250-263.

Hirsch, Hans-Joachim/Schneider, Elke: Nachruf auf Dr. Karl Otto Watzinger (1913–2006). In: Mannheimer Geschichtsblätter NF 12, 2005, S. 303–307.

Watzinger, Jörg: Die NS-Verfolgungsgeschichte von Dr. Karl Otto Watzinger (1913–2006). Erinnerungen und Nachwirkungen. In: Mannheimer Geschichtsblätter 38 (2020), S. 113–116.

Watzinger, Karl Otto: Auf der Suche nach Weg und Ziel - Meine Jugendjahre unter der NS-Diktatur. In: Bausteine zur Tübinger Universitätsgeschichte", 5 (1991), S. 117-134.

Sonstige Quellen

Gespräch mit Jörg Watzinger vom 2. Oktober 2025.

Text über Karl Otto Watzinger aus der Eröffnungsausstellung des Interimsquartiers der Villa Stuck im Mai 2024 in der Goethestraße 54.